MICROACE 383系のマイクロカプラーをKATOカプラー密連形に交換した。

2019年08月09日 10時11分  月齢:8.4[九日月] 潮汐:小潮

月齢:8.4[九日月] 潮汐:小潮

(最終更新日:2019年08月18日)

7年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

この記事は情報が古い場合があります。

383系を入手したものの、イイトコナシのマイクロカプラーでは気持ちよく走らせることはできないので、KATOカプラー密連形に交換します。

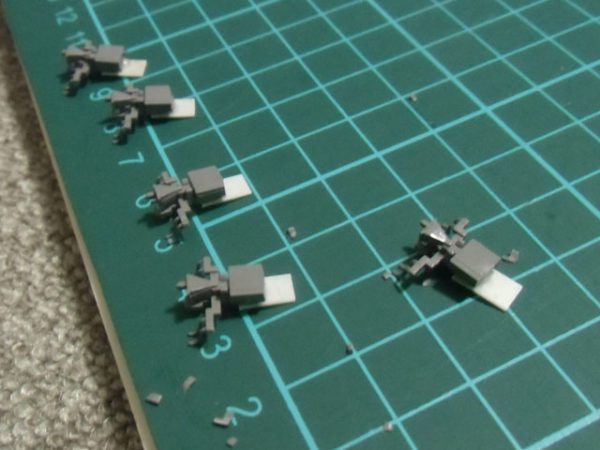

今回は、KATOカプラー密連形Bグレーを使うことにしました。

まずはT車の加工から始めましょう。

0.5mm厚のプラ板を4mm幅にして、7.5mmの長さにし、連結器の仮面に接着。連結器の後ろ側は0.5mmほど削っておきます。

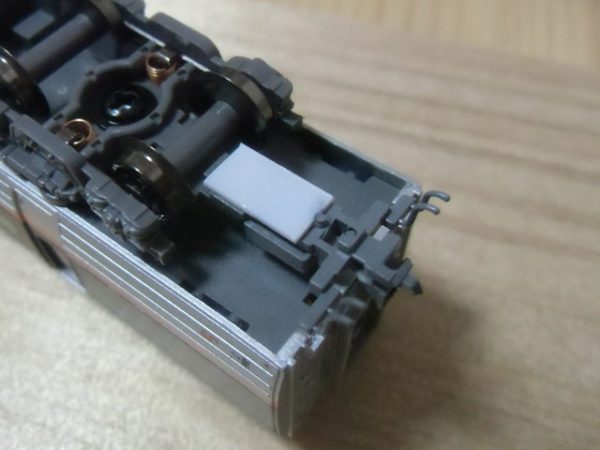

このように台車のブラケット部分に接着して完成しました。塗装したらもっといいのでしょうが、どうせ見えないのでこのままでも十分です。

次にM車。

台車から飛び出ているブラケット部分に0.5mmのプラ板片を接着して前後位置を確定。その後ブラケットに連結器をはめるのですが、浅くしかはまらないので接着剤で強制的に固定。

このような感じで連結されます。S字カーブも安定して走行できるようになりました。

それからコレ。連結面間距離がマイクロカプラーよりも1mm程度狭くなりました。KATO281系とほとんど同じです。っていうか、ボディマウントなのに台車マウントのカプラーよりも広いってどうなのよ?

383系の活躍するステージは山岳地の曲線区間っていう勝手な思い込みがあるので、スムーズに曲線区間を走り抜けるためにこの改造は絶対に避けては通れないものなのでしたー。

古い記事・新しい記事

- 古い記事 [2019年08月04日]

- ← 無計画にKATO 281系を入手してしまった。

- 新しい記事 [2019年08月11日]

- → KATO「パノラマエクスプレスアルプス」を入手した。