複々線レイアウトの電源供給にLANケーブルを使ってみる。(その8)

2024年08月02日 12時00分  月齢:27.5[二十八日月] 潮汐:中潮

月齢:27.5[二十八日月] 潮汐:中潮

2年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

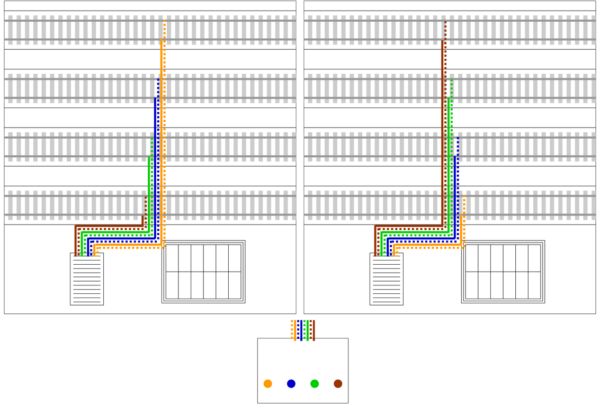

いよいよレールに配線していくわけですが、考えておかないといけないことが1つありました。ちょっとこの図を見てください。

コントローラーと線路のつなぎ方は2種類あって、「いちばん左のツマミが操るのは最も奥の線路なのか、最も手前の線路なのか」です。

実はかなり悩んだのですけど、結局左図の方法「左から順に奥の線路を操作」することにしました。

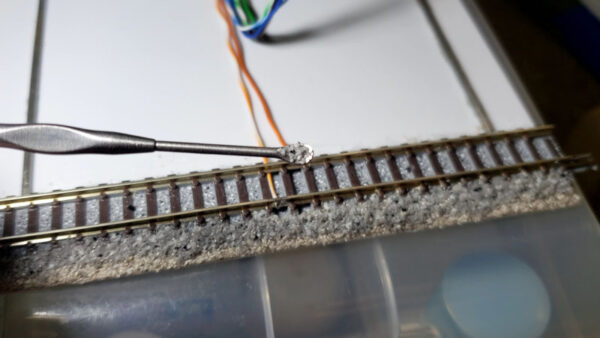

土台にはすでに1本レールを貼り付けていますが、上記の図に従ってフィーダー差し込み口を使って橙白・橙の線をレールにはんだ付けします。レールのはんだ付けの方法ですが、温調こての設定を380℃くらいにして、ステンレス用のフラックスを使っています。

はんだ付けが終わったら、フラックスをしっかりと拭き取ります。そしてフィーダー差し込み口をバラストで埋めます。

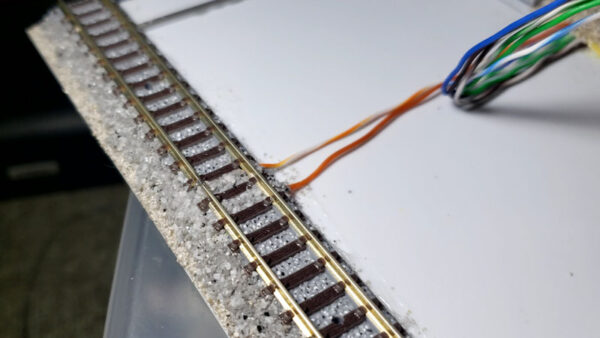

くぼみにバラストを充填して、ボンド水溶液で固定。

27.75mm間隔で2本目のレールを貼り付け、同様に青白・青のペアで配線。3本目のレールを貼り付け終わったので線間にバラストを撒きます。配線が全部終わってからバラストを撒くのが普通だとは思うけれど、この少しずつ完成していくところが快感♥

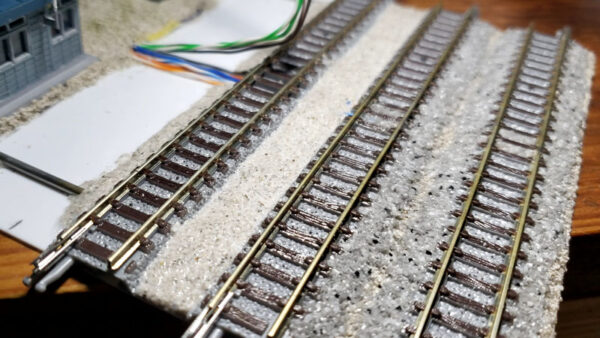

ナノ ライトグレーのバラストでベースを作り、ユニトラックタイプで道床を仕上げます。2本目の道床もできあがりました。若かりし頃は、ユニトラックタイプのバラストの黒いつぶつぶが気に入らなくて手作業で取り除いていたけれど、今はその気力もなく黒いつぶつぶ入りのまま使っています…。

よく「平筆でバラストの形を整える」って書かれているけれど、実際のところ筆を使ったバラスト形成は毛の弾力でバラストが飛び散るので非効率だと思います。みんな盲目的にこの術式でやっているのかな?

ボンド水溶液を含ませてから金属製の耳かきやピンセットなどで整えていくほうが個人的にはやりやすいと思うのでした。

古い記事・新しい記事

- 古い記事 [2024年07月31日]

- ← 猫のような怪獣に街が襲われるとこうなる。

- 新しい記事 [2024年08月05日]

- → 複々線レイアウトの電源供給にLANケーブルを使ってみる。(その9)

他にも「鉄道模型」カテゴリの記事はいかがですか。

- 次期文化展、テーマは「引き込み線」。(その36)・かわいい駅舎をつくろう

- KATO マイテ49(旧製品ジャンク)のあちこちを光らせてみる。(その11)

- トレインスコープ TC-9第2編成を作る。(その4)

- 文化展用合同レイアウト(その19)山にプラスターを塗る

- 感謝祭用レイアウト(その12)信号場延長部バラストの塗装

- 鉄道模型パワーパックの自作(その2)・回路試作

- 感謝祭用レイアウト(その10)信号機や架線柱を用意

- トレインスコープ TC-9 画質向上計画。 (その6)

- 次期文化展、テーマは「引き込み線」。(その54)・コーナーモジュール新造

- 2019年最後のはず。鉄コレ 419系(新塗装)を買ってしまった。