文化展合同レイアウト2016(その5)・架線柱とカントの関係

2015年10月30日 18時00分  月齢:17.5[居待月] 潮汐:中潮

月齢:17.5[居待月] 潮汐:中潮

10年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

3分ぐらいで読めます。

この記事は情報が古い場合があります。

さて、バラストをまく前に架線柱を立てておきましょう。

今回は架線柱を立てる位置について、計算してみたいと思います。

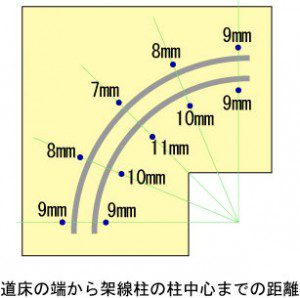

いつもKATOの単線架線柱を愛用しています。取り外しやすいし、シンプルだけどしっかりしているし。TOMIXのレールに対してKATOの単線架線柱を使うときには、道床の端から9mmの位置に柱の中心が来るようにすると、振れ止め金具の位置がパンタグラフの中央を捉えてくれます。

ところがカントを設定している関係で、カント量が1.5mmの場所では3.3mmほどパンタグラフの中心がカーブ内側に移動します。ということは単純に考えると架線柱も3mm道床側に寄せればいいのですが、カーブにおいて振れ止め金具はパンタグラフの摺り板の最外周に位置するあたりを支持するわけだから、実はほとんど道床側に寄せる必要はありません。けど、今度は内側線において車両のオーバーハングと架線柱が接触する可能性がでてきます。そういうことで少しは架線柱の位置を内側に向けてずらしたほうがいいような気がします。

パンタグラフの載っている位置によって振れ止め金具との位置関係は変わってくるのですが、2mmのオフセットがちょうどいい感じと判断しました。

このように、カントに合わせて少しずつ位置をずらします。

次に架線柱どうしの進行方向に対する間隔を考えてみます。模型だからあまり難しく考える必要はないというものの、「いやいやその間隔で架線柱を植えたら、ゼッタイ摺り板から架線が離れるでしょ。ありえなーい。」というような感想は聞きたくないので、ちゃんと計算しておきます。

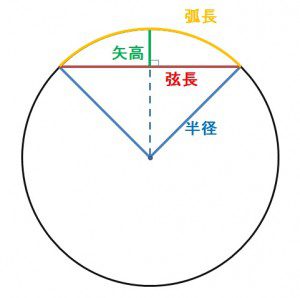

摺り板の幅は6mm。中心からそれぞれ3mmずつ動いても架線を捕らえられるわけですね。つまり280mmと317mmの曲線半径だから、それぞれ283mm~277mm、320mm~314mmの半径の間で架線がジグザグに動いてもOKなわけです。これを自力では計算できないので、「円の弧長,弦長,矢高,半径のどれか2つを与えて残りを計算」でやってみます。

弧長(円弧の長さ)L、弦長d、矢高(円弧の高さ)h、半径rのどれか2つに値を入力して、残りの2つを0と入力すると、その残りの2つおよび中心角を計算します。L=r*θ, d=2*r*sin(θ/2), h=r*(1-cos(θ/2))を用い、ニュートン・ラフソン法で計算しています。

うーん、よくわからないけれど、矢高(摺り板の範囲)が6mm、半径に283(280+3)mm(または320(317+3)mm)を入れたら、答えが出るぽい。

弧長=0、弦長=0、矢高=6、半径=283で計算したら、弧長=116.7573262862635217293、弦長=115.9310139695155085897、中心角=23.63852305100623825827という答えが出ました。

半径=320で計算したら、弧長=124.1299377915755933571、弦長=123.353151560874195607、中心角=22.22537983337106197243となりました。弧長、弦長は外線のほうが長いけれど、逆に中心角は小さくなるみたい。

多少の誤差はあるものの、どうやら22.5度ごとに架線柱を設置したらいい具合に収まりそうです。

古い記事・新しい記事

- 古い記事 [2015年10月27日]

- ← 文化展合同レイアウト2016(その4)・線路の設置とカント

- 新しい記事 [2015年11月02日]

- → 文化展合同レイアウト2016(その6)・架線柱を建植する