KATO マイテ49(旧製品ジャンク)のあちこちを光らせてみる。(その13)

2024年11月15日 12時00分  月齢:14.0[十五夜] 潮汐:大潮

月齢:14.0[十五夜] 潮汐:大潮

1年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

前回からかなり日があいたのですが、やっと模型をさわることができました。

続きの配線をやっていきましょう。

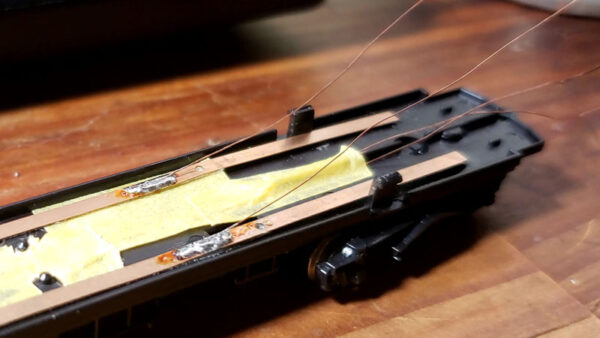

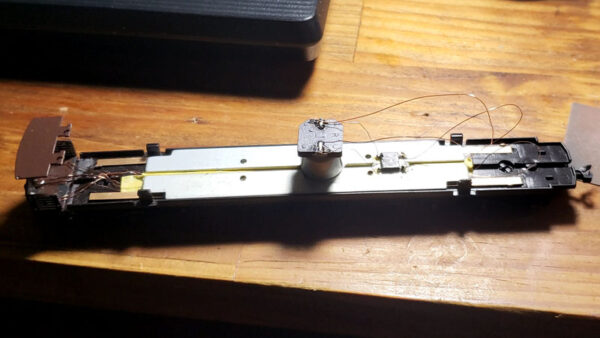

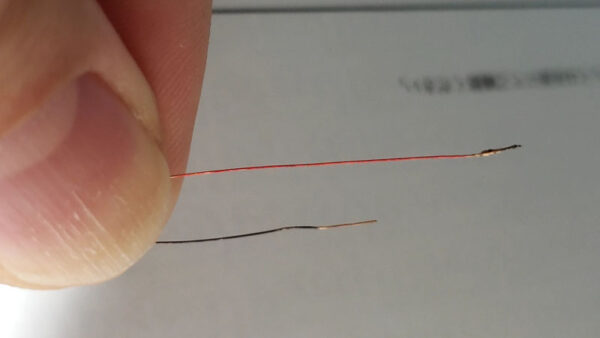

まずは集電板にポリウレタン線をはんだ付けします。

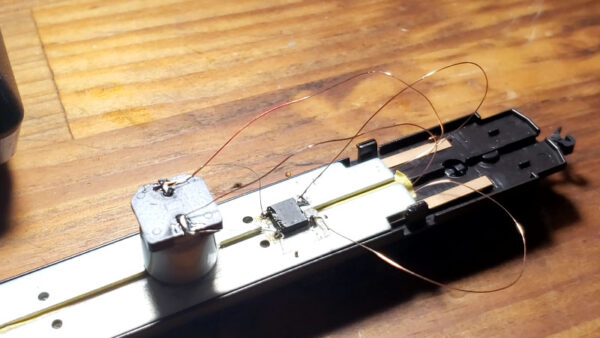

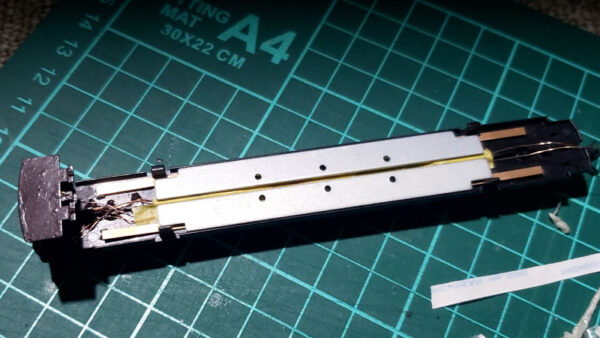

錘を載せます。

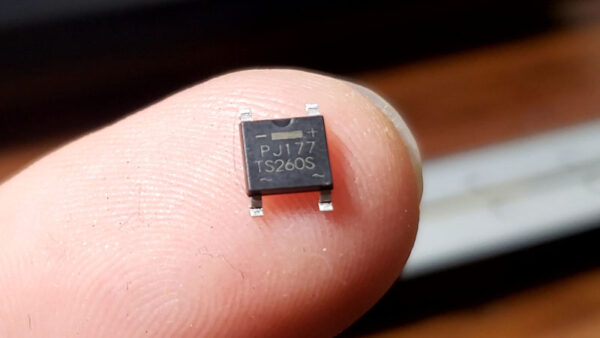

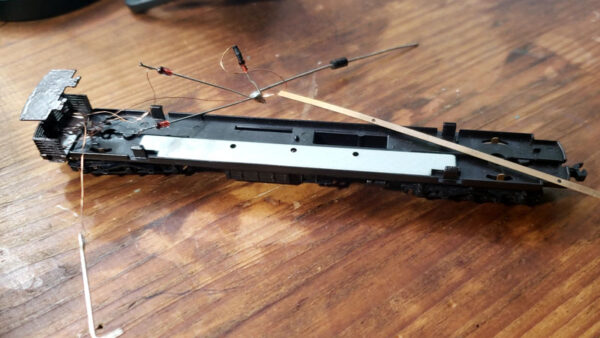

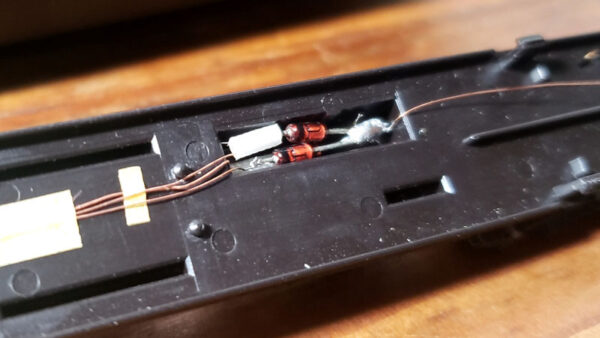

整流のためのショットキーバリアブリッジダイオード。

で、チラツキ防止のため、1000μFの電解コンデンサを搭載します。こんな大容量のコンデンサを積んでいる作例ってあまりないんじゃないかな。

そしてこれらを配線。まだ実験段階なので、線の長さは調整していません。集電板からの線をブリッジダイオード入力につなぎ、出力から電解コンデンサを並列につないで、LEDに向かう赤と黒に塗った線をつなぎます。

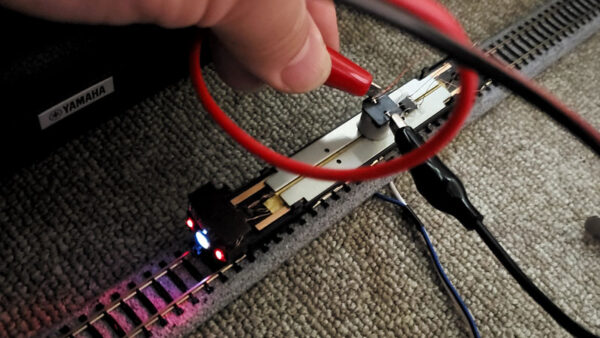

この状態で試運転…

LEDが点灯しません。

えー!

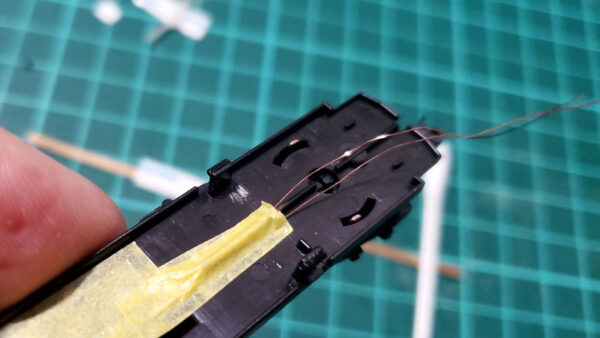

台車の集電板もバチクソ酸化していたので、一皮剥いてみました。

それでもダメ。

直結してみましょう。

当然、点灯してくれます。テールマークは2~3秒くらいでスーッと消灯するけれど、テールランプは5秒以上光ったまま。1000μFさすがっス。

ということで、レール~車輪~台車集電板~車両集電板の導通に問題があるというところまでは問題の切り分けができました。

いやけどまさかこんな理由で作業の手が止まるとは思ってなかった。台車の集電板にLEDを直接はんだ付けしてさらに調べると、もうその時点でLEDが光らないので、どうも穴あき集電板と車輪の導通がアカンみたい。接点復活剤を塗布しても変わらないので、とにかく台車を徹底的にいじって何とかしないと先に進めそうにありません。

いやホントまいったなぁ。