TOMIXの複線間隔37mmから28(27.75)mmに変換するレールをつくる。

2020年01月02日 12時00分  月齢:7.3[弓張月(上弦)] 潮汐:小潮

月齢:7.3[弓張月(上弦)] 潮汐:小潮

(最終更新日:2024年11月08日)

5年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

3分ぐらいで読めます。

最近は車両ばっかり整備していて線路系の遊びは何もしていなかったので、久しぶりにレールをいじってみることにしました。一般的なTOMIXの複線間隔37mmを28mmに変換するレールをつくってみましょう。

車両基地セットのように単線から28mmに分岐させるのであれば、PR(PL)541-15とC280-15をつなぐとできます。ところが複線間隔37mmから28mmに変換するのは意外と難しいのでした。C391-15とC541-15を組み合わせれば全くできないわけでもないみたいだけど…(計算上は28mmではなく27mmくらいになるはず。)

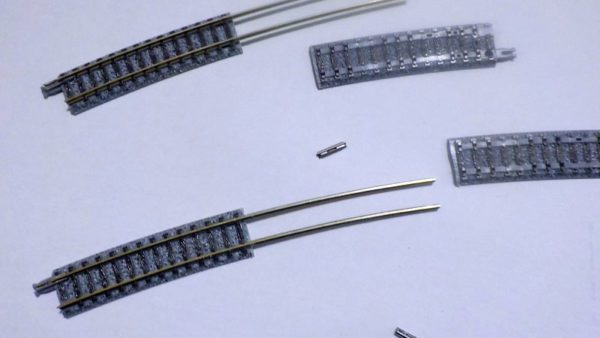

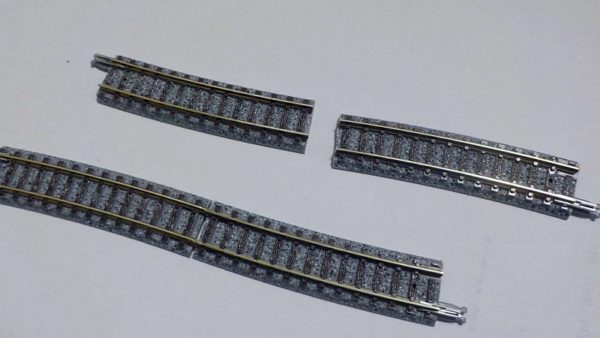

既存のレールでシンプルに変換するのはどうも難しそう。C541-15をスパッと7.5度ずつ2つに切ってS字にするとうまくいくみたいなのでさっそく挑戦です。

まずは道床の下面からピッタリ半分に切ります。片側のエンドはレールの裏に金属球が付いていてレールが抜けないのですが、逆エンドはするっとレールが抜ける状態です。

できればレールは切らずに再利用したかったのですが、S字にするためには金属球のあるエンドどうし、また金属球のないエンドどうしをつなぐ必要があるので、金属球を簡単に取り除ける方法を確立していない今の状態ではレールをいったん切断してつなぐ方法が最良だと判断しました。

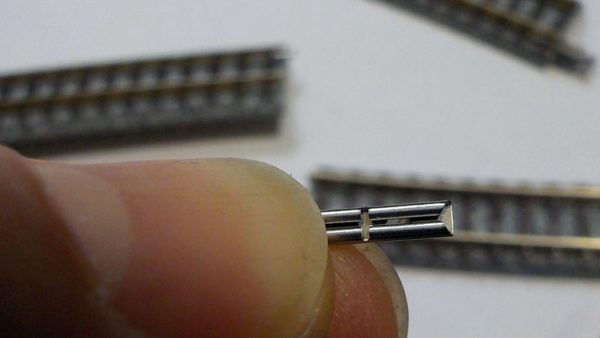

切断したレールをつなげるためのジョイナーですが、ジョイントレールS35-J用のものを使います。そのままでは長すぎるので手で半分の長さに折って使います。ちょうど真ん中の部分でうまい具合に折れてくれるのです。

これを使ってレールをつなぎます。

レールをつなぐのと同時に、道床も接着しておきましょう。

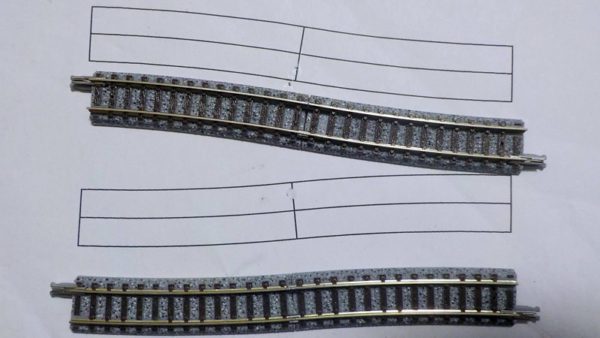

同じ方法で2種類の曲がり方のレールをつくります。SとZね。

レール切断の誤差で、0.7mm程度すき間が空いてしまいました。でも大丈夫。

フラックスを使い、ジョイナー部分をはんだ付け。上手にはんだを盛れば、すき間も埋められるのでした。これでがっちり、固定できました。

できたレールはこんな感じ。

パッと見ただけではS140が少し波打ったようにしか見えないこのレール。さて、実力はいかに。

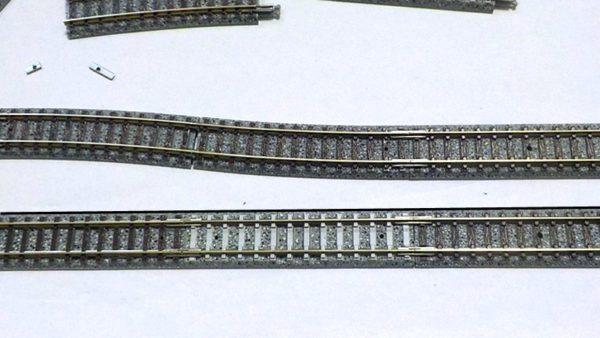

まるで左端の37mm区間が広すぎるように見えます(いや実際広いんだけど)。この28mmは絶妙な間隔を醸し出してくれます。ちなみにこの変換レール「CR541-7.5」「CL541-7.5」(仮称)は長さが約141mm。140mmとして扱うか、142.5(70+72.5)として扱うかはその時しだいって感じかな。このレールで37mmから28mmにしてもういちどこのレールで28mmから37mmに戻すのであれば、既定の長さ140mmに対して+約2mmになるので、S72.5を入れてやれば上下線の誤差は0.5mmになると思います。理論上は。

実際に車両を載せると、28mm区間はこのようになります。前から見ると、

上から見ると、

いいですねー。

直線区間だけでも28mmで線路を敷ければ、かなりカッコいいレイアウトが作れそうな気がします。

今週2組目のカウチサーフィンはオーストラリアからの20代カップル。

2019年12月30日 12時00分  月齢:4.3[五日月] 潮汐:中潮

月齢:4.3[五日月] 潮汐:中潮

(最終更新日:2019年12月31日)

5年前に投稿 | カウチサーフィン | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

1週間のうちに2組も外国人が泊まりに来るなんて、少し前には考えられなかった事態になっています。

今回も20代のカップル。オーストラリアから来たということだけど、話を聞くと彼はイスラエル出身、彼女はオランダ出身。前の2人もアイルランドから来たと言いつつ彼はスペイン出身、彼女は中国出身だったし、みんなグローバルすぎ。どこでどうやってこういう仲になるのかねぇ。

自宅に連れていって恒例のドタバタコミュニケーションのあと、夜の伏見稲荷大社ドライブに誘ってみました。途中、任天堂本社の前を通るとかなり喜んでくれました。ま、普通の観光ルートじゃないからね。

伏見稲荷大社に着いて、寒さに震えながら進んでいきます。お約束の千本鳥居では、写真好きな彼女が撮りまくり。うんまぁ気持ちはわかる。いろんな場所で順番に交代して撮影しました。真夜中の伏見稲荷大社で金髪の女の子と2人並んで写真撮られるなんて、もちろん初体験ですわ。

いつもどおり、コタツと布団で快適空間を提供。

12時間の時空間共有でしたが、無事に終了しましたー。しかし英語力の低さを痛感するなぁ。最低限のコミュニケーションしかできていないっス。

ヤマハのフルート YFL-312を買った。

2019年12月26日 12時00分  月齢:29.9[月隠] 潮汐:大潮

月齢:29.9[月隠] 潮汐:大潮

(最終更新日:2020年01月01日)

5年前に投稿 | フルート | コメントはありません

3分ぐらいで読めます。

フルートを買いました。久しぶりの10万円を超える買い物です。

もともと持っていたフルートYFL-211は独学でフルートを習得しようとして消費税3%時代に買ったもので、結局ロクに使わず、定期的なメンテナンスもしていなかったので、体験レッスンのときに先生から「このままでは使えないですねー。修理に出すと新品を買うのと同じくらいかかるかも。」と言われました。あちゃー。

そこで、3回目のレッスンまで教室の備品を借りていたのですが、家で練習できないし、宿題もできない。やっぱり遅かれ早かれ自分の楽器が必要なわけです。年末年始にかけて2週間レッスンが飛んでしまうのでこれはアカンと思い、どうせ必要なものなら早く手に入れようということでこのタイミングでの購入を決意したのでした。

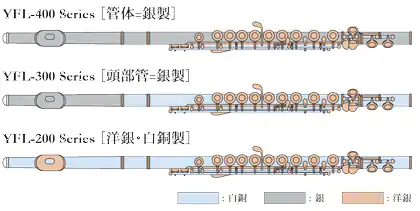

さて、次に考えるのはどのフルートを買うか。ヤマハのスタンダードシリーズっていうところまでは決めているんですが、その中で大きく分けて3種類あります。

- YFL-412 希望小売価格 185,000円

- YFL-312 希望小売価格 135,000円

- YFL-212 希望小売価格 82,000円

このほかにも、ハンドメイドやらプロフェッショナルやらいろいろとあるのですが、値段もスゴイし(上を見れば数百万円っていうモデルも…)、吹く技術もないし、はなから対象外。レッスンで使っているYFL-312か、管体も銀製のYFL-412か、どちらにするか。412は管体も銀製っていうところに魅力があるなぁ。たった5万円くらいの差なら…

一般的に機械は「値段が高い方が性能・機能が良い」ことが多いのですが、楽器においては一概に言えません。「性能を引き出せる技術があるかどうか」が高く要求されます。そんな楽器の中でもフルートはとくに「簡単に音が出せない」楽器。ピアノやドラムは全く触ったことがない人でも叩くと何かしら音が出るのですが、フルートはたぶんフシューと息の音がするだけ。

まだ満足に音が出せないのに、それに音の差を聞き分けられる耳もないのに、楽器だけいいモノを持つのもどうかなと思い、冷静に考えてYFL-312に決めました。3回にわたるレッスンで慣れているっていうのもあるしね。もし上手くなって表現力がもの足りなくったら、上位機種を検討するとして。

ちょうど家にフルートが2本ある環境なので、せっかくだから比較してみましょう。

まずは頭部管。

左が買いたてのYFL-312、右が20年以上前のYFL-211。312はいかにも銀らしい銀色をしています。211ですが、どう見ても銀の色ではなくて100円玉と同じような色。調べてみるとどうもニッケルメッキのようです。爪でコンコンと軽く叩いてみると、312のほうが1音(2度?)高く響きます。

全体を比較してみました。

斜め上から撮っているのでYFL-312のほうが長く見えますが、実際はほぼ同じ長さです。金属として、楽器として、工業製品として、とにかく美しい…

あと、大きな違いとしてはコレ。

1枚目の画像がYFL-312ですが、C♯キーの上に忍者が使う「くない」みたいな飾り「ピントップアーム」がついています。キラキラ光って高級感を演出。キーの剛性もアップ。

ということで、まとまった出費ではあるのですが、この先5年・10年と続けるのであれば決して高くないんじゃないかな。

今回のカウチサーフィンはアイルランドから来た20代カップル。

2019年12月24日 12時00分  月齢:27.9[二十八日月] 潮汐:中潮

月齢:27.9[二十八日月] 潮汐:中潮

5年前に投稿 | カウチサーフィン | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

2019年12月22日の訪問者は、アイルランドから来た20代の2人。タイトルにはカップルって書いたけど、あくまで友達らしい。うーん、よくわからん。

いつもどおり最寄り駅で出会って、ひとまず家にお迎えです。

ふすまにちゃぶ台、振り子時計で日本をあざとく演出したリビングでいつもどおりのぎこちないコミュニケーション。地球儀を指差しながらぎくしゃくとしゃべっているうちにどんどん時間が過ぎていきました。

さて、ゲストハウスである実家まで車で走ること30分、ここでもあざとく、こたつ、布団、和式便所がムリヤリ日本を演出するのです。こたつを気に入ってくれたみたい。

今のわが家には親族か外国人しか来ない状態なのです。友達いないし…

実は今週末にもホスティングの予定が入っているのです。

今年最後のフルート教室

2019年12月20日 12時00分  月齢:23.9[真夜中の月] 潮汐:小潮

月齢:23.9[真夜中の月] 潮汐:小潮

5年前に投稿 | フルート | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

今年最後のって、12月から始めたばかりなのでまだ3回目なんだけども、もう3回目かっていう感じなのです。

3回目はとくに姿勢や構え方に気をつけて。姿勢だけで音が変わるところが、なんていうか、クルマの運転に近いものがある気がします。機械と人間の融合みたいな一体感。

新しい音として、「シ♭」の運指。3種類あるということでそのうち2つを覚えました。フルートのキーの動きを見ていると、すごく考えられて作りこまれているのを実感します。

ここ2回ほど教室のフルートを借りていたのですが、同じ機種をそろそろ買っちゃおうかな。