次期文化展、テーマは「引き込み線」。(その61)・詰所たちを作る

2013年11月13日 18時00分  月齢:10.0[十日余の月] 潮汐:若潮

月齢:10.0[十日余の月] 潮汐:若潮

12年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

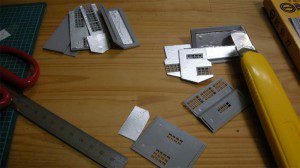

できる限り建物は自作するつもりだったのですが、そんなことを言ってられなくなってきました。いつもどおり、グリーンマックスに頼ることにしましょう。ま、プラットホームが既製品な時点ですでに自作だけじゃないんですケド。

信号所と詰所を同時に作ってしまいます。

まずはパーツをばらばらにして、外側から窓を塗装します。次に、内側にアルミホイルをしっかりと貼り付け。光漏れ対策にもすっかり慣れました。

アルミホイルを貼り終わったら、天井以外を明灰白色で塗装し、付属のプラ板で窓を貼り込んでいきます。

外部の塗装。少しずつ塗り方を変えて表情を変えてみました。屋根はコンクリート瓦っぽく呉海軍工廠標準色で仕上げています。

ガチガチに接着してから気がついたのですが、信号所の中をLEDで照らすと、窓から中が見え、1階と2階が吹き抜けなのが丸見え!! それではあんまりなので、床だけでも作ることにしました。ただし、信号所は2階のほうが広いので床板を斜めに差し込んで固定する必要があります。床が水平に設置できるように、2mmプラ角棒を13mmに切り、4箇所に柱を建てました。その後LEDを接着してから、0.5mmプラ板の床板を挿入。柱に引っかかって水平になったところで、接着剤を周囲に流し込んで固定。

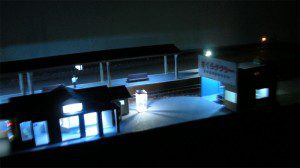

ウェザリングしていないので綺麗すぎる建物ですが、とりあえず完成です。設置場所はこの辺でいいかなー。

次期文化展、テーマは「引き込み線」。(その60)・電源端子の取り付け

2013年11月12日 18時00分  月齢:9.0[十日月] 潮汐:長潮

月齢:9.0[十日月] 潮汐:長潮

12年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

今までボードの裏からケーブルを出して、電源につないでいたのですが、ちょっとカッコよく見せたいと思います。

それを実現するために買った、φ12mmのドリルビット。根元より先っぽのほうが太いドリルビットは初めて。すごく…大きいです。

ズッポリと穴を開けます。1個の穴を開けるのにかかる時間は数秒。ものすごい威力です。その穴から配線を出して、端子にはんだ付け。端子はいつもどおりのRCA。

このようにボード側面からすっきりと給電。左から内側線・外側線・引き込み線・照明用電源となっています。照明用電源の接続部にはダイオードを入れて、逆電圧対策しています。

バスや電話ボックスの配線を裏側に。それぞれ光らせ方が異なるので、抵抗値を変えながら接続しています。

いかがでしょうか。小規模な駅の夜景っぽく見えるでしょうか。

誤算だったのがバスの側面。天井からの光が少しですがバスの車体側面を透過しています。まぁそんなに気にはならないですケド…さすがに側面にはアルミホイルを貼っていなかったです。むー。

次期文化展、テーマは「引き込み線」。(その59)・電話ボックスを作る

2013年11月05日 18時00分  月齢:2.0[三日月] 潮汐:中潮

月齢:2.0[三日月] 潮汐:中潮

12年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

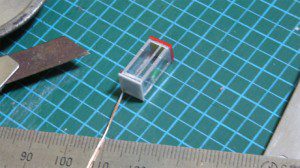

タクシー営業所のついでに作った電話ボックス。MD-5000で0.2mm透明プラ板に印刷して窓を作るときに、ついでに起こしておいた図面。切って貼っただけですが、まずまずのものができました。一応、こんなモノでも1/150ファインスケールなんですよ。

さて、電話も仕込んでできあがった電話ボックス。

小さいだけに接着剤を塗って組み立てるのは簡単ではなかったですが、なるべく透明部分を汚さずにすみましたー。市販されているLEDの中で最小の、1006サイズのチップLEDを仕込んでいます。

光らせてみました。シャープペンシルの芯先ほどの面積からまばゆい光があふれ出します。

しかしまぁ何ていうか、ちっともレイアウトボード上の未施工面積が減っていかないんですが…。

次期文化展、テーマは「引き込み線」。(その58)・タクシー営業所の自作

2013年11月04日 18時00分  月齢:1.0[二日月] 潮汐:大潮

月齢:1.0[二日月] 潮汐:大潮

12年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

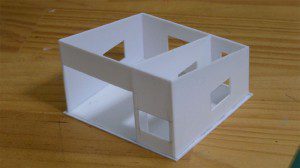

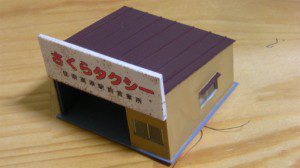

駅前はかなり狭くて、既製品の建物を置くことができません。そもそも既製品を買うお金もないんですケド。そんなわけで、敷地の大きさに合わせて、タクシー営業所を自作してみました。

Illustratorで製図したら、寸法どおりに0.5mmプラ板を切り出します。

ざっくりと接着していきます。その後塗装して、窓をはめて、LEDを仕込んで、はい出来上がり。

こんな感じになりましたー。庫内はミディアムブルー、屋根はハルレッド、事務室内は明灰白色、外壁はデザートイエロー、床はニュートラルグレイで塗装。窓ガラスはMD-5000プリンタにムリヤリ0.2mmの透明プラ板を突っ込んで、メタリックシルバーで印刷したものです。

屋根はこんな感じで。チップLEDは庫内と事務室にそれぞれ1個ずつ実装し、電流制限抵抗は事務室の屋根裏に置いています。事務室内は机と便所を簡単に作ってあります。

とまぁ、簡単に書きましたが、実際のところ上手くいかないことが多くて結局1週間かかってしまいました。特に難しかったのがLEDの遮光で、室内にも薄い色を使っただけになかなか壁の透過を防げなくて、結局外壁にフラットアルミを塗ってから再度デザートイエローで重ね塗りしています。最初に内側にアルミホイルを貼っておくべきでした。光の力恐るべし。

そんなこんなで11月になってしまったのですよ。半泣きです。

Satellite J11のファンを分解清掃してみた。

2013年11月03日 18時00分  月齢:29.5[月隠] 潮汐:大潮

月齢:29.5[月隠] 潮汐:大潮

(最終更新日:2019年09月02日)

12年前に投稿 | ウェブ・IT関係 | 2件のコメント

1分ぐらいで読めます。

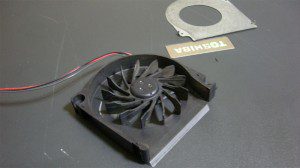

最近、ファンの異音があまりにもひどくなってきた、東芝Satellite J11。ファンがスムーズに回ることすらできず、回ったり止まったりしながら、ピギーやらギュイーやら四六時中変な音を出しているので、掃除してみました。

Jシリーズは分解しやすいし、ボディーも無塗装で色がハゲないし、実にいい機械。

手順はまるっきり上記サイトのままなので割愛しますが、ホコリを取って、軸受けにグリスを詰めただけでとても静かになりました。回転から停止するときにだけ少し音が出ますが、回転し続けているとまるで新品同様の静かさ。

このマシンにはWindows7を載せているので、限界まで働いてもらうのですー。