次期文化展、テーマは「引き込み線」。(その57)・バスをフル電飾!!

2013年10月26日 18時00分  月齢:21.5[二十二日月] 潮汐:小潮

月齢:21.5[二十二日月] 潮汐:小潮

12年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

しばらく沈黙していましたが、だいたい完成したので公開です。バスコレの阿寒バスをフル電飾してみましたー。

このままでも十分かわいいのですが、今回はとにかくLEDで光らせるのが目的なので、このバスにも存分に光ってもらいます。まずは車体の加工から。

ヘッドライト・テールライト・方向幕の部分に穴を開けます。ヘッドライトは0.9mmの穴を、テールライトは0.5mmの穴を、方向幕は1.5mmの穴を開け、テールライトと方向幕はカッターナイフで形を整えます。ヘッドライトには1.0mmの光ファイバーを詰め、テールライトは0.5×0.7mmに四角く削った光ファイバーを詰め、方向幕は1.8×9.0mmに切り出した0.3mm厚のプラ板でふさぎました。

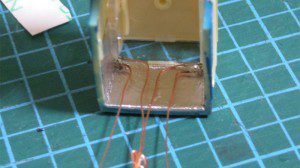

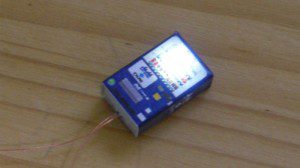

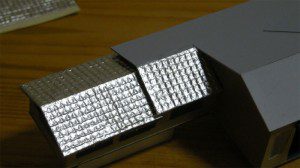

チップLEDを実装していきます。ヘッドライトには電球色、テールライトには赤色、方向幕と室内灯には白色を使い、それぞの色ごとに直列につなぎます。LEDの周辺にはアルミホイルを貼って十分に遮光しておきました。

直列につなぐので、一方のカソードともう一方のアノードを結ぶわけですが、とりあえず仮に結線して作業を進めます。

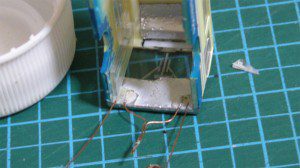

ティッシュペーパーをボンド水溶液で貼り付けて保護します。

ティッシュペーパーが乾いたら、フラットブラックを塗って遮光します。

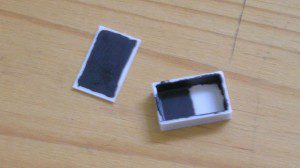

方向幕はこのように0.3mmプラ板で反射板を作り、LEDを接着したあとプラ板でふさいでからアルミホイルを貼って全体を遮光しました。

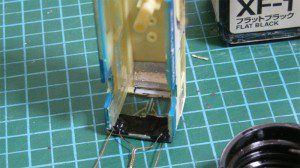

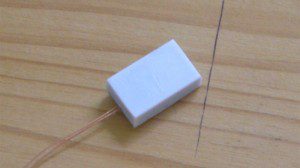

こんな感じで、すべての配線が終わりましたー。

まず前後の干渉する部分を削って配線を逃がしながら内装を取り付けます。その後3系統ある回路のマイナスを共通化し、シャーシの穴から配線を引き出しながら取り付け。これで出ている線はヘッドライト・テールライト・室内灯の各アノードと、共通のカソード、合計4本になりました。

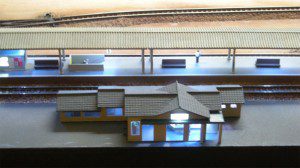

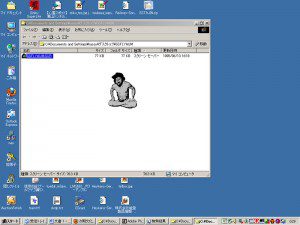

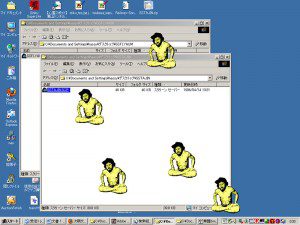

とりあえず光らせてみると…

あとは適切な抵抗値を設定してやれば、夜景に映えるバスの出来上がり!!

たったコレだけのために、かなりの時間を使ってしまいました。このようにクルマを光らせる作例では、ボードの下に光源を仕込んで光ファイバーで導光することが多いようです。光ファイバーをうまく曲げる自信がなくてチップLEDを使ったわけですが、それでも結構大変ですね。LED6個を使っているので、光ファイバーよりもコストは高い…かな。