次期文化展、テーマは「引き込み線」。(その12)・TOMIXのエンドレール(車止標識)をLED点灯化

2012年07月13日 18時15分  月齢:23.9[真夜中の月] 潮汐:小潮

月齢:23.9[真夜中の月] 潮汐:小潮

(最終更新日:2023年06月11日)

14年前に投稿 | 「鉄道模型」の記事

1分ぐらいで読めます。

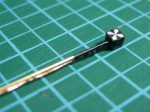

さて、いよいよ行灯を仕上げます。と、言うほど大げさなものじゃないですけど。 前回作ったブラケットは使わずに、箱の底部にピンバイスで穴を開け、0.5mm真鍮線を挿しました。そして瞬間接着剤で固定。2本のケーブルとも瞬間接着剤で固めてしまいます。予定よりちょっと太くなりましたが、ぎりぎり納得できる範囲だと思います。 以前作った標識を貼って、全体をフラットブラックで塗ったら、行灯式車止標識の完成です。 …(以下略)