鉄コレ クル・クモルの連結面間隔を縮めてみた。

2024年06月26日 12時00分  月齢:20.0[二十日余の月] 潮汐:中潮

月齢:20.0[二十日余の月] 潮汐:中潮

2年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

久々に部屋の掃除をして、床面積が増えたことが嬉しくて、いろんな車両を引っ張り出して走らせています。…いやわかっています。掃除はこまめに行いましょう。

さて、鉄道コレクション クル144/クモル145を走らせてみたところ、調子よく走ってくれるのですが、連結面の間隔が気になってしまいました。

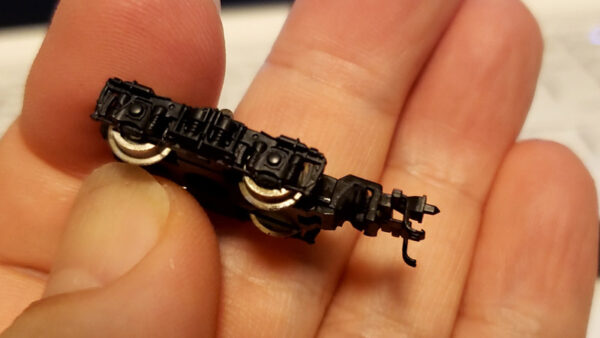

うん、広いよね。

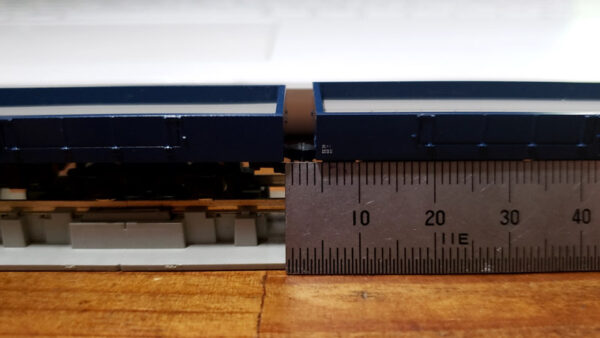

というわけで測ってみると…

7.5mmか。広いなぁ、半分くらいにしたいなぁ。

一般的なカプラーブラケットを使う方法のままでは、間隔を詰めることはできません。さまざまな工法を考えたのですが…

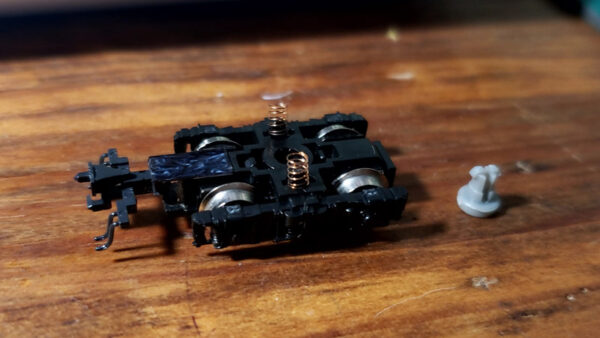

結局のところ、いつもの方法「プラ板シャンク工法」に落ち着きました。0.3mmプラ板を4mm×8mmに切り出し、KATOカプラー密連形Aのお尻部分を瞬間接着剤で接着。まずは両面テープで台車に仮固定して現物合わせで最適な位置を探し、位置が確定したら両面テープを剥がして瞬間接着剤で台車に固定します。

姑息的な工法にも見えるけれど、プラ板の弾力が上下方向の柔軟性を発揮してくれるし、なかなか使えるのですよ。

どうせ見えないので白いままでもいいのですが、何となく黒のペンで色を塗っておきました。

1本心皿ピンが欠けてしまったので、手持ちのモノを流用。グレーしかなかったけど。

それでは、取り付けて測ってみましょう。

やったー。連結面間隔が4mmになりました。これでずいぶんカッコよくなりましたよ。

ライト点灯化とか、やってみたいことは他にもあるけれど、とりあえず納得したのでまたケースに帰ってもらいましたー。

古い記事・新しい記事

- 古い記事 [2024年05月31日]

- ← 4系統出力のパワーパックを、自分用に作る。(その10)

- 新しい記事 [2024年07月08日]

- → KATOのタウンショップを店ではなく駅舎として使う。