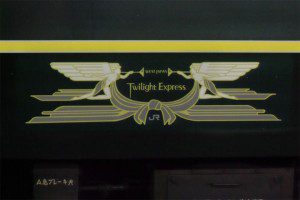

トワイライトエクスプレスの乗り方。

2015年01月03日 18時00分  月齢:12.4[十三夜] 潮汐:中潮

月齢:12.4[十三夜] 潮汐:中潮

(最終更新日:2015年01月04日)

11年前に投稿 | 鉄道全般 | コメントはありません

7分ぐらいで読めます。

トワイライトエクスプレスの乗り方って…切符を持って、出発時刻までに駅に行けばいいんでしょ? はい、確かにそのとおりなのですが、そこに至るまでにはいろいろな出来事が待ち受けているのです。そんなこんなで2014年12月8日から9日にかけて、ようやく廃止間際ではありますがトワイライトエクスプレスに乗ることができました。今回は実体験を踏まえた、トワイライトエクスプレスの「正しい乗り方」を綴ってみます。

今まで4人の子供のうち3人まで、「4歳になるときに寝台列車に乗って2人で旅行する」ことを恒例行事にしてきました。伊織は「銀河」、佳奈は「きたぐに」、真綾は「日本海」。どれも廃止されてしまって、残ったのは「トワイライトエクスプレス」しかないわけです。大阪発に限定しなければ、サンライズ・北斗星・カシオペアも対象にはなるんですけどね。

薄々うわさは流れていたものの、2015年3月で廃止がプレスリリースされると、「翼と乗るのはトワイライトエクスプレスしかない。」という気持ちが高まってきました。けど4歳になる2月7日までは待てない!! 前回の「真綾・日本海」のときに思い知ったのですが、切符が取れるかどうかも怪しいし、しかも悪天候で運休することがとても多い。日本海でも大変だったのに、トワイライトエクスプレスだったらなおさら。そこで冗長性を考えてまずは11月下旬で計画を立てました。しかし…切符が手に入らない。

とても平日に休みを取れないくらい忙しい時期だったので、日本海のときのように自ら窓口で10時打ちをすることもできず、(かなり強力な)コネに頼ったのですが、それでも取れない。条件としては「個室だったら何でもいい。」という条件。スイートは予算の関係からもともと取りたいとも思わず、ツインも2人料金払うのもどうかな(室内は広くて魅力的だけど)ということで、第1候補はシングルツイン。あわよくばロイヤル。(さすがにBコンパートはトワイライトぽくないので最初から除外。)それでも切符が手に入らないんです、この列車。

再度行程を考え直し、12月8・9日だったら行けそう。しかも12月9日は自分の誕生日。うまくいけば車内でハッピーバースデイだくふふ…など思いつつ、相変わらずのコネを頼りに切符の手配をお願いします。数日後「切符が取れた。」とのメッセージ。これで最初の課題を突破しましたー。取れたのはシングルツイン・禁煙・日本海側。いやもう完璧じゃないですか! このシングルツイン、ツインよりずっと部屋数が少ないので、スイートがプラチナチケット、ロイヤルがゴールドチケットとすると、シングルツインはシルバーチケットと呼ぶべきものなのです。禁煙車の個室は5号車しかない(スイート・ロイヤルは喫煙可)ので、ある意味、もっとも空気がきれいな部屋。シングルツイン・禁煙・日本海側の3条件を満たすのはたった3室なのです。さらに8番の部屋は車両のど真ん中。乗り心地も好条件!! もう何ひとつ不満ないよー。

それでは、切符の入手以外に考えられるリスクをアセスメント。まずは天候、それから翼と自分の体調、帰路の手配(飛行機しか選択肢がない)、身の周りの急な環境変化、親戚等の弔事。どれか1つでも引っかかると、即計画破綻というこの緊迫感。まずは飛行機。ピーチ・アビエーションの千歳-関空を2席確保しました。ピーチを使うのは初めてですがとにかく安いっ。時間も金額も往路の数分の1。さて往復の交通手段を確保できたら、あとは無事に当日を迎えることを祈るのみ。

途中、義祖母のお葬式もありましたが、特に行程には支障なく終わりました。12月に入ってから、悪天候でトワイライトエクスプレスは頻繁に運休しています。せっかく切符を手に入れたのに運休なんて、悔しいですよね。さて、12月7日の夜になっても運行情報に運休の文字はありません。ついに乗ることができます!

12月8日、いつもの出勤時刻より遅く自宅を出発。トワイライトエクスプレスが大阪駅に入線するのは11:10なので、それに間に合うように。

定刻に入線。出発時刻11:50までの間に、外観・内装をチェックしておきましょう。

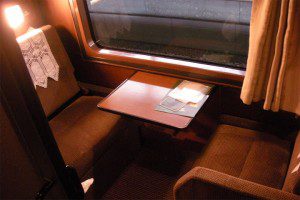

今夜の居場所、シングルツイン5号車8番はこんな感じ。

室内は必要にして最小限の狭さ、でも大人1人だったら問題ありません。室内幅は100cmくらいかな。椅子の部分が寝台になるわけですが、583系下段やオロネ24下段と比較するとやっぱり狭そうです。枕側は70cmですが、足元は60cm。ここに2人で寝るのか…。車内の照明は自由にコントロールできて、全部消す事もできます。

ガタンともせずに、11:50大阪発。さすがに客車で個室、最高の静粛性!! やがて新大阪、京都と停車して、列車内も賑わってきました。

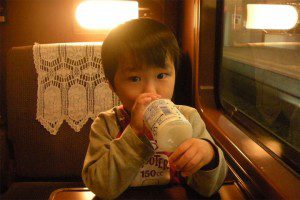

湖西線では雪。やがて食堂車の営業が始まったアナウンスが流れたのですが、初動が遅れて定員オーバー。40分ほど廊下で待つ事になりました。こんな行為すらも苦痛ではないのがトワイライトエクスプレス。翼もギャーギャー騒ぐこともなくおとなしく順番待ちできました。

食堂車ではビーフシチューを注文。翼はオムライス。少しゆれるところが食堂車らしく、料理もおいしい!

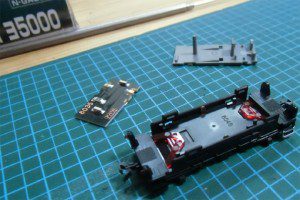

お昼ごはんのあとは、部屋に戻って遊びます。今回どうしてもやりたかったことが、車内で鉄道模型を運転すること。個室で、コンセントがあるからこそできる贅沢な娯楽です。走らせている車両がトワイライトエクスプレスじゃなくてEH10や奈良線105系っていうのがちょっとアレですけど。

夕方、翼が寝ている間に、17:00になったので日本海懐石御前が配られました。今のうちに食べてしまいましょう。くふふ。

21:30にパブタイムになり、再びダイナープレヤデスへ。翼にとっては遅めの晩ごはん。

再び部屋に戻り、座席を寝台に転換して寝る準備をしましょう。

新津を過ぎると、本州内は時刻表の上では停車しません。寝返りも打てないので何度か目を覚まし、運転停車のつど駅名を確認。室内の照明をすべて消して眺める車窓の夜景は、ノスタルジーに満ちています。3年ぶりの青森駅は相変わらず凍り付いています。そうそう、日付が変わったので、42歳になりました。

やがてトワイライトエクスプレスは北海道へ。進行方向に対して平行に寝るプルマン式の寝台のおかげで快適に眠れました。きたぐにのB寝台、日本海のA寝台に続いて3連続のプルマン式寝台。枕木方向に平行に寝るタイプは、どうしてもカーブや駅構内で遠心力によって頭を引っ張られるような感じがあるんですよね。

7:20にシャワーの予約をしておいたので、翼をたたき起こして4号車サロンデュノールにあるシャワー室へ行きます。

列車内でのシャワーは12年前のユーロナイト以来。国内では24年前の「あさかぜ」以来。限られた時間内で翼と自分を丸洗い。お湯が出るのは6分間なので、こまめに蛇口を止めなくては。

予約の時刻になったので朝食。翼は好きな物以外ほとんど食べずに、結局1.8人分くらい食べました。昼食・夕食・パブタイム・グッズ販売・朝食、フードサービスネットにかなりお金を使ったなぁ。

「かなりお金を使ったなぁ」と書きましたが、これは今だから思うこと。トワイライトエクスプレスの乗り方として、「金額のことは考えてはいけない」。金に糸目をつけず、たっぷりとサービスを享受する。これが正しい。食堂車にも行かず、Bコンパートメントに乗って寝ているだけでは、ちょっと内装が豪華なただのB寝台列車になってしまいます。ぜひ心の底から思いっきり贅沢してください。

定刻より3分遅れで札幌に到着。まったく退屈しない22時間の旅でした。帰りはピーチ&はるかであっさりと帰宅。16時に北海道を出て、21時には自宅でご飯。いろんな意味で往路と復路の差が大きすぎるヨ。

今後トワイライトエクスプレス・カシオペア等が廃止された後に、各社でななつ星のようなクルーズトレインが計画されていますが、このテのぐるっと回るタイプの列車って観光が目的であって、決して移動の手段ではありません。始発駅から遠く離れた終着駅に向かってまっすぐに向かってこそ、列車としてのあるべき姿ではないでしょうか。そういう意味で、移動の手段としての夜行寝台列車に乗る機会はもうないかも知れません。友人が「乗らずに死ねるか!」という本を書いていますが、トワイライトエクスプレスもまた「乗らずに死ねない」列車のひとつ。まだ乗っていない人は、手段を選ばず切符を入手して、ぜひ乗ってみる事をおすすめします。ただ、冒頭にも書いたように、切符の手配は難しいし、天候等の理由で走らない事も多いし、乗るまでが大変ですので頑張ってくださいネ。