文化展合同レイアウト2016(その33)・文化展レポート

2016年06月21日 18時00分  月齢:16.4[立待月] 潮汐:大潮

月齢:16.4[立待月] 潮汐:大潮

9年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

前回に引き続き、文化展の様子です。今回は列車を走らせたときの様子を書いてみます。

搬入日は真っ白だった木工用ボンドの海も、日ごとに透明感が出てきました。水面の表現技法が気になるのか、何人かのお客さんが海をペタペタと触っていました。

顕微鏡を覗きながらはんだ付けした踏切。初日は調子よく点滅していたのですが、だんだん点滅が不安定になっていきました。どこに問題があるのか結局特定できず…

あまりカントを感じないですね。でもやりすぎるとろくな結果にならないことは理解しているので、これくらいがいいんだと思います。

亀師匠の駅とTMR君の駅。駅を作るのはいちばん楽しいですね。でも駅だらけになるわけにもいかないのが悩ましいところ。

このモジュールはなぜか速度が落ちるんです。直接給電しているにもかかわらず。搬入するまで走行テストはほとんどしていなかったからなぁ。

コーナー部分はだいたい2時間に1回程度レールをクリーニングしてやらないと、汚れで走りが悪くなります。トンネルもメンテナンスしやすい構造にしておいて助かりました。

トンネルの表現力を高めるために取り付けた通信ケーブルの碍子ですが、1箇所車両と接触するのでもぎ取りました。あと数ミリなんですけどねー。トンネルの大きさ、ギリギリを狙いすぎたかな。

文化展合同レイアウト2016(その32)・搬入と設置

2016年06月16日 18時00分  月齢:11.4[十二日月] 潮汐:中潮

月齢:11.4[十二日月] 潮汐:中潮

10年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

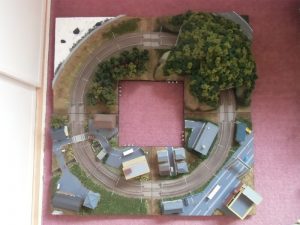

無事搬入し、モジュール同士のレールがつながらないといったトラブルもなく設置できました。最終チェックもかねて、皆さんの作品を見てみましょう。

入場するとすぐに亀師匠の駅モジュールがあります。わざとらしく配置しました。

わがモジュールは、ある程度風景に連続性がありそうなそれぞれのコーナーに配置しました。

亀師匠の作品で駅を見るのは今回が初めて。細かい演出が随所にちりばめられています。

直線をほとんど使わないウツ氏のモジュール。

kwtk嬢は前回のトトロ(サツキとメイの家)に続いて魔女宅できました。今回も丁寧な仕事しています。

他にもいろいろな作品がありました。なるほどと思わされることも多くて勉強になりますなぁ。