シキ600・800・1000の建築限界を測ってみた。

2016年10月19日 18時00分  月齢:18.5[寝待月] 潮汐:中潮

月齢:18.5[寝待月] 潮汐:中潮

(最終更新日:2016年10月29日)

9年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

この記事は情報が古い場合があります。

大物車を実際に走らせるときに気になるのが、建築限界。実際の大物車による特大貨物輸送においても建築限界の制約は常につきまとうようです。

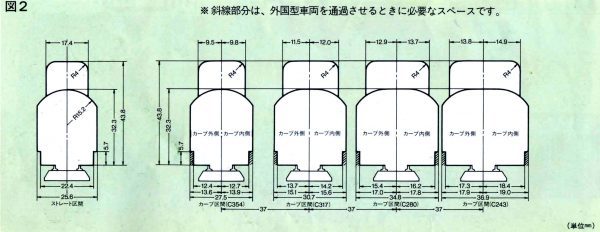

模型も同様で、走らせるときには建築限界を気にする必要があります。TOMIXの規格では下図のようになっています。たとえばC280の曲線での内側は17.8mm必要ということですね。

さて、シキ600・800・1000を走らせるときにどれだけ内側の空間が必要なのか。カーブレールC280を使って実際に測ってみました。

測定方法はこのように、もっとも内側の寸法を拾って、軌道中心からの距離を求めます。TOMIXの道床幅は18.5mmなので、軌道中心からは9.25mm。それに道床端からの張り出し量を加えます。

まずはシキ1000。さすがTOMIXの車両だけあって、17.8mmの限界値に対し、わずか14mm。普通に作ったレイアウトであれば全然問題になりません。

次はシキ800。さすがに心配になる張り出し量ですが、意外と小さく、18mmでした。17.8mmの限界より0.2mm大きいものの、極端なカントでもつけていない限りたぶん大丈夫な気がします。

最後にシキ600。さすがに手ごわく、測定結果は21mmでした。これは気をつけないと、架線柱やトンネルで引っかかるかも知れません。

これを頭に入れて、今後のレイアウト作りに生かしましょう。作る機会があれば、ですケド。

古い記事・新しい記事

- 古い記事 [2016年10月13日]

- ← さらにTOMIX シキ1000を増備、3両編成を実現しました。

- 新しい記事 [2016年11月27日]

- → トレインボックス キハ48小浜色を開封したのでパーツ取り付け。