手の内見せます! Nゲージ用方向幕の自作方法。

2017年01月21日 21時00分  月齢:23.2[真夜中の月] 潮汐:小潮

月齢:23.2[真夜中の月] 潮汐:小潮

(最終更新日:2019年12月19日)

9年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

今まとめておかないと自分でも整理がつかない気がするので、方向幕の自作について備忘録がわりに書き留めておきましょう。

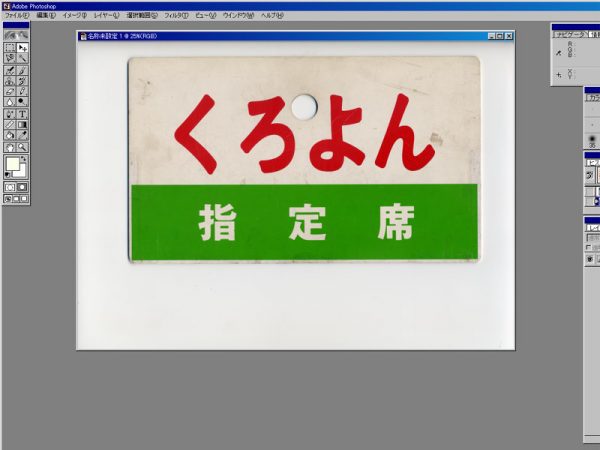

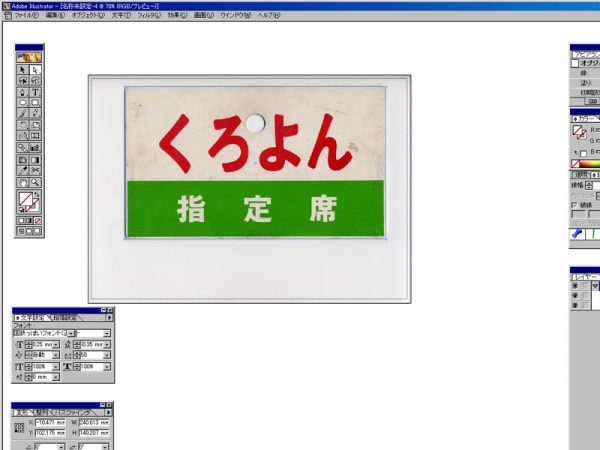

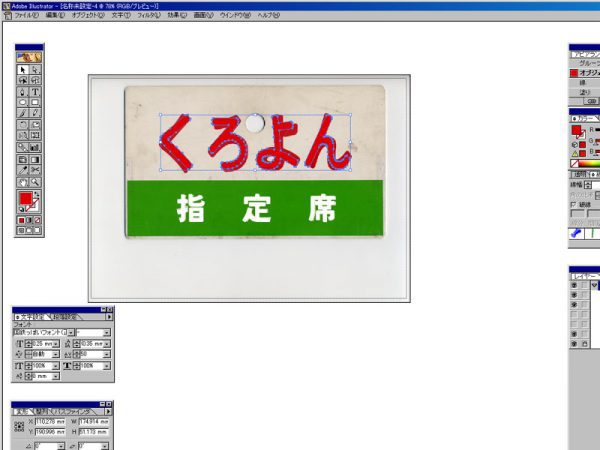

前回のサボ同様、方向幕のホンモノも家の中に数本あるのですが、古文書の巻物のような状態で広げると収拾がつかなくなるので、方向幕に関してはネットで拾える画像をもとにIllustratorでデータを起こしています。

基本的には4.1mm×1.1mm、角丸のr=0.2mmで枠を作っています。フォントはほとんど「国鉄っぽいフォント」。あとは場所に応じてよく似たフォントを当てているので、1から文字をトレースすることはありません。「きのさき」にはHG平成明朝体W9。JR西日本の黒幕の特急という文字にはVD ロゴジー、行き先にはHGゴシックE、英字はHelvetica。とにかく手持ちのフォントやフリーフォントを総動員しています。これだけ凝っても、印刷すると全然わからないんですけどねー。L特急のマークなどもがんばって作ってるんですけど、あまり見えないしなぁ。

このような工程を経てでき上がった方向幕は、文字をアウトライン化して、縦横にたくさん並べて大量生産します。

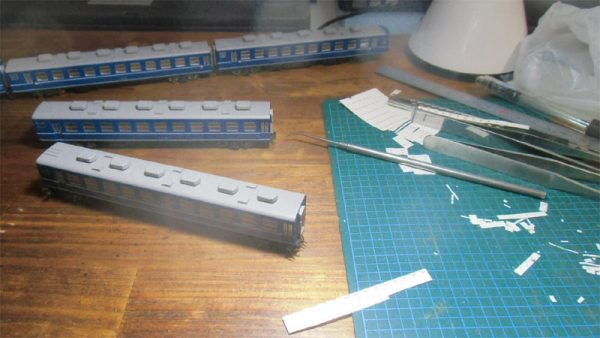

さて、今まではこのように4.1mm×1.1mmでサイズを決めて作っていたのですが、次に考えているのは20系寝台。20系の方向幕の形は特殊で、定規や現物合わせで寸法拾うのも難しそうなのでどうしたものかなと考えていたのですが、ためしに117系で新たな寸法取りの方法に挑戦してみました。その方法とは…

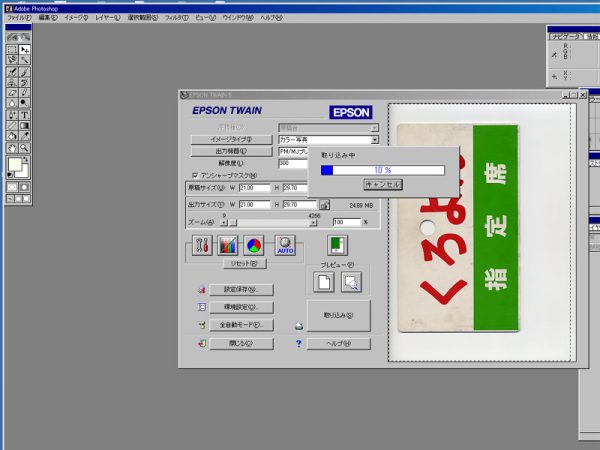

「車両をスキャンする。」

という、荒っぽい方法です。ラッピング車両を作っている人にとってはもしかしたら当たり前の方法なのかも知れないですけど、自分の中ではかなり画期的でした。

結論から述べると、この方法かなり使えます。双眼ルーペや実体顕微鏡で定規を当てて寸法を拾うよりもずっとドアップで作業できるので、老眼にもやさしい。

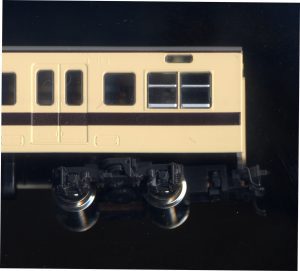

スキャナのガラス面に載せて、1200dpiでPhotoshopからスキャン。傾きの修正といらない部分をトリミングしてIllustratorに展開。

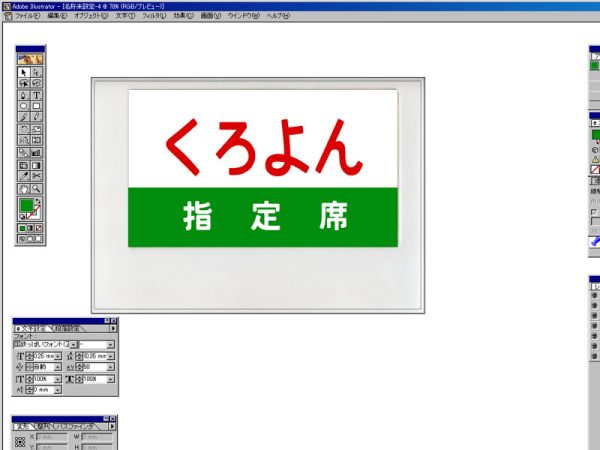

方向幕の寸法をがっつり拾って、あとは幕のデータを作っていきます。この方法で作ったのが、コレ。

このようにピッタリになったわけです。この方法を使えば…

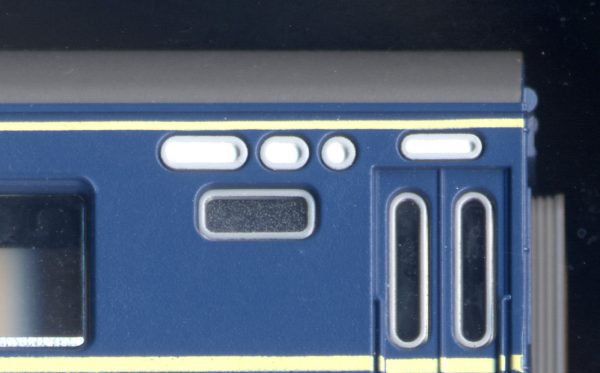

この採寸しにくい20系でさえも攻略できるはず。実験的に左から3つ目の真ん丸の号車表示の部分を測ってみると、直径が0.76mm。あっさりと寸法が出てしまいましたー。

そんなわけで、各メーカーの各車種に完全対応した方向幕が作れそうです。スキャンの方法を工夫すれば、先頭形状にもよるのですが、ヘッドマークの採寸にも使えるかも知れません。15年モノのソフトとハードはまだまだ活躍しそうです。