複々線レイアウトの電源供給にLANケーブルを使ってみる。(その1)

2024年07月12日 12時00分  月齢:6.5[七日月] 潮汐:小潮

月齢:6.5[七日月] 潮汐:小潮

2年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

レールに電源を供給するのは、フィーダーではなく、いつも電線をレールに直接はんだ付けしています。

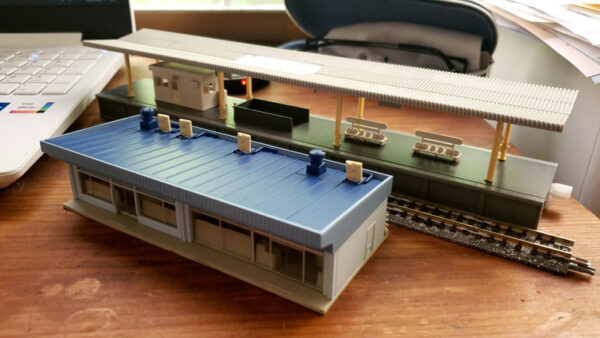

複々線用に、新たにストレートレールS140に電線をつないでみたのですが、お座敷レイアウトだとさすがに電線がごちゃごちゃしてうっとおしいなぁ。線路からパワーパックまでの距離が伸びるほどに電線の主張が激しそう。それにレールの下に隣のレールから生えている電線を何本もくぐらせないといけないこともあって、そこだけレール面がぼこぼこするのでレイアウト的にもちょっとブサイク。

そんなわけで、LANケーブルを使ってみようと思います。8芯だから複々線の配線には最適。距離が長くなってもケーブル1本で済むのはメリットが大きそう。けどあまりそのテの話を聞かないなぁ。

かと言って、まったく先人がいないわけでもないみたい。

というわけで、技術的にはどうなのか調べてみました。

- LANケーブルの芯線は、約0.5mm径なので断面積は0.2sq相当。

- 「ケーブルの太さと許容電流のお話」によると、0.2sqの許容電流は3.5A。

- 「電線の太さ(sqとAWG)と許容電流」によると、0.2sq(AWG24)の許容電流は2.5A。

- 「ケーブルの電流容量」に書かれている数値を見ると、ケーブル束ね本数が6~15のときは減少係数は0.7だから、3.5A×0.7=2.45A、2.5A×0.7=1.75A

1.5A以下だったら連続で流してもイケそうな感じですね。室内灯なしでM車1両なら0.3Aくらいだし、ちっとも危なくないと思います。

そうと分かれば、さっそくカタチにしてみましょう。

ケーブルは十字介在で仕切られたCat6のLANケーブルまたは柔軟性のあるCat6フラットケーブルを使うこととし、「茶・茶白」「緑・緑白」「青・青白」「橙・橙白」というペアで4系統の回路に割り当てることとします。

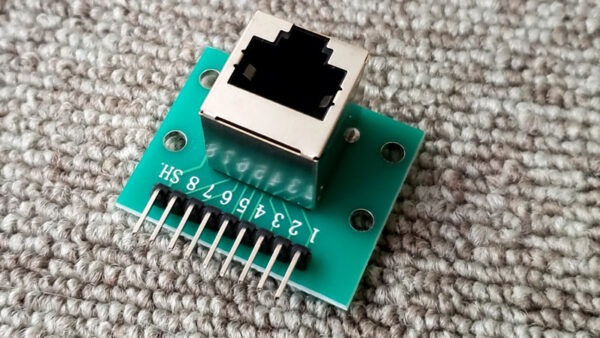

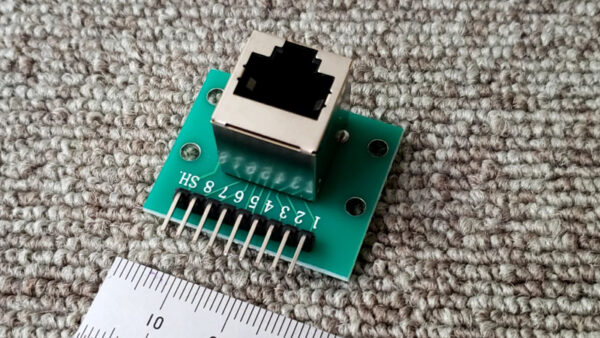

さっそく、上記のリンク先に書かれていた「LANジャックDIP化キット」なるものを買ってみたけれど…

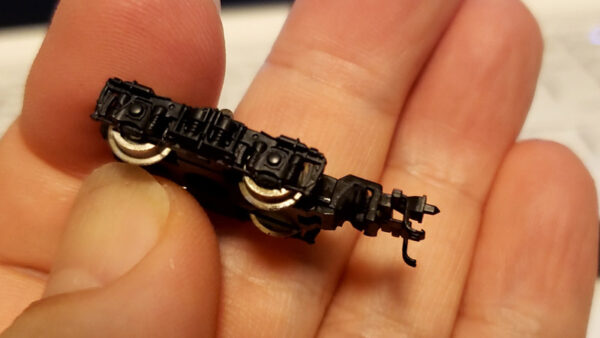

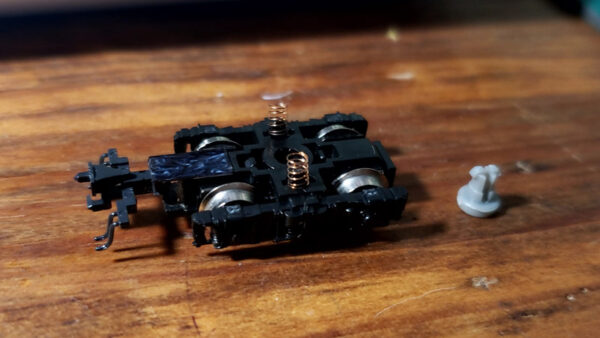

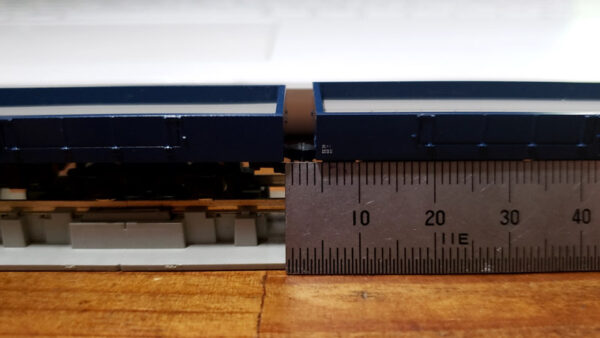

基板がデカすぎる!! サイズを測ってみると…

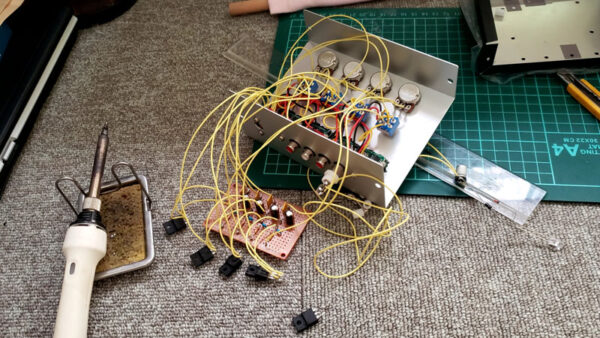

基板の幅が38mmか。パワーパック側の出力端子に使うとしても、難しいかも。背面の端子はこんな感じなので、意外と余っているスペースがないのでした。

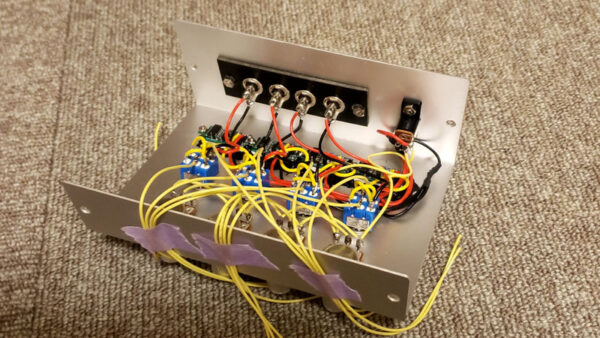

内部もこんな感じなので、LAN端子を取り付ける場所がありません。

さてさて…どうしようかな。