KATO キハ82系のヘッドマークやサボを作った。

2018年11月06日 21時00分  月齢:28.4[二十九日月] 潮汐:大潮

月齢:28.4[二十九日月] 潮汐:大潮

7年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

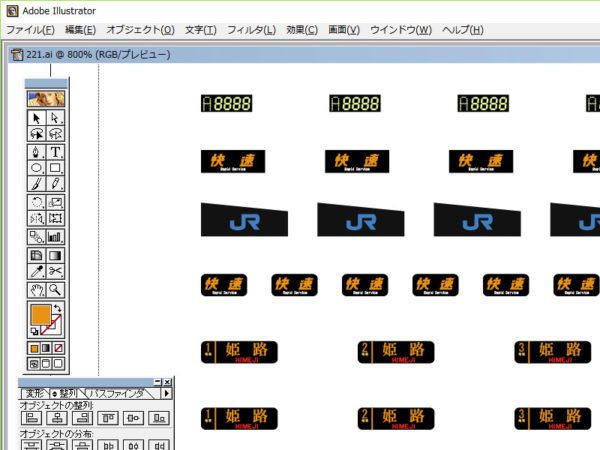

KATOの82系気動車、長い間さわっていなかったので少し手を加えます。もともとは字だけの「まつかぜ」ヘッドマークだったのですが、「まつかぜ」は181系で持っているので別の愛称名にしたいと思い、「南紀」にします。

まずはヘッドマーク作りから。

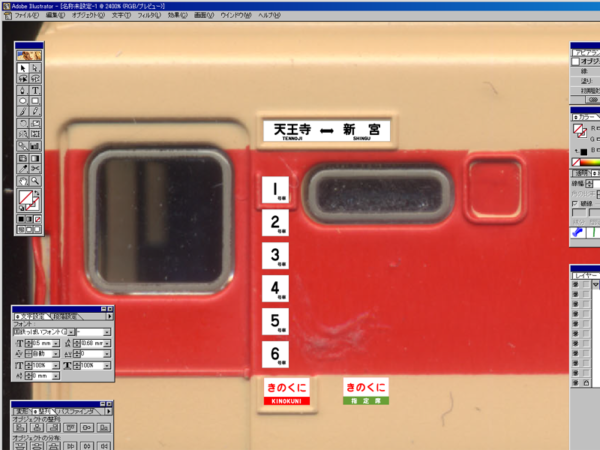

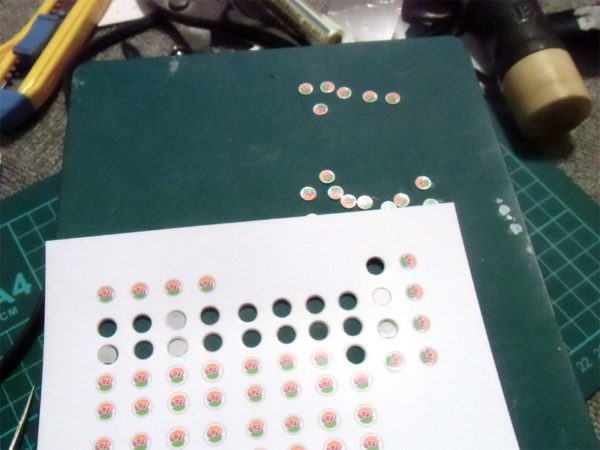

いつものようにIllustratorを起動して、お絵かき開始。台形のかたちは現物スキャンで寸法を拾いました。それからサボ。

愛称名のサボが他の車両より小さいのですが、実物も小ぶりだったのか模型だけが小ぶりなのかわかりません。

「名古屋-紀伊勝浦」の下には「(伊勢線経由)」の文字を入れました。全然見えないケド。ところで、絵入りヘッドマークのときって、伊勢線? 伊勢鉄道? よくわかりません。

本当は編成の中からキシ80を抜きたかったのですが、キシ80が動力車なので抜くことができません。単純に動力ユニットにボディーをかぶせるだけの構造だったらキハと替えるのですが、T車とM車の構造が全く異なるので簡単にはできそうもなく、食堂車付きの南紀になりました。なんでキシにモーターを入れたのかなぁ。