WordPressを3.9.2にしてみた。

2014年08月16日 18時00分  月齢:20.5[二十日余の月] 潮汐:中潮

月齢:20.5[二十日余の月] 潮汐:中潮

(最終更新日:2019年09月17日)

11年前に投稿 | WordPress | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

WordPress3.8をどうしても使えない理由で敬遠していた3.8以降のバージョンですが、そろそろ潮時だと思って更新しました。

いつものようにformatting.phpでお節介な変換機能を殺します。

// regular expressions

//$curl = preg_replace($dynamic_characters, $dynamic_replacements, $curl); //変換殺し

半角全角の変換もいつもどおりに。

// Replace each & with & unless it already looks like an entity.

$curl = preg_replace('/&([^#])(?![a-zA-Z1-4]{1,8};)/', '&$1', $curl);

$curl = mb_convert_kana($curl,"asKV"); //全角英数字と半角カナを排除

ピリオド3連のかわりに中黒3連を3点リーダに変換するようにして、完成。

ウェブフォントが正しく表示されない件については、「Firefoxで、ウェブフォントの表示と「Webページが指定したフォントを優先」しないことを両立させる。」において解決済み。

これでようやく人並みになりましたー。

MICROACE 167系のカプラーを交換

2014年08月15日 18時00分  月齢:19.5[更待月] 潮汐:中潮

月齢:19.5[更待月] 潮汐:中潮

(最終更新日:2019年07月29日)

11年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

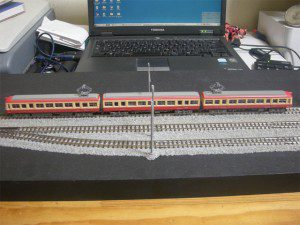

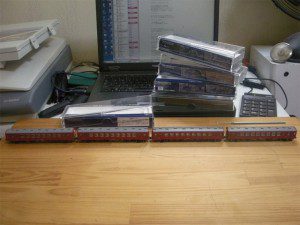

亀師匠にもらった167系。メーカーが分からないので調べてみたらどうやらマイクロエース製のようです。今回はこの167系のカプラー交換に挑みます。

先頭はダミーカプラーのままです。さて先頭以外の連結器ですが、基本的には他のメーカーと同じようにKATOカプラー密連を仕込んでいきます。

ほんの少し上を向くようですが、ポロッと解放することはないみたいなのでこのままでヨシとします。

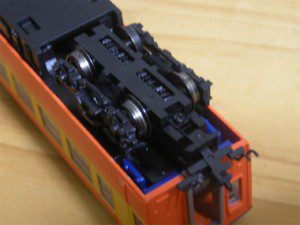

ところが動力車は、カプラーポケットの形がちょっといびつで、ポケットとカプラーの両方を削らないと収まってくれませんでした。大丈夫かな…

なんとか交換が終わりました。修学旅行色って、とても色使いがカワイイので大好き。実物は見たことないんですケドね。

KATO12系客車のカプラーを交換

2014年08月13日 18時00分  月齢:17.5[居待月] 潮汐:中潮

月齢:17.5[居待月] 潮汐:中潮

(最終更新日:2014年10月15日)

11年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

TOMIX50系客車のカプラー交換

2014年08月09日 18時00分  月齢:13.5[待宵月] 潮汐:大潮

月齢:13.5[待宵月] 潮汐:大潮

11年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

1分ぐらいで読めます。

583系、485系に続いて、50系客車のカプラーを交換してみます。あまりお金をかけずに気軽に楽しめるので、クセになりそう。

さて、電車ではないのでKATOカプラーN JP Aを使いました。客車とは言えど、50系は4両固定編成みたいなものです。

もともと付いているアーノルトカプラーを取り外して交換するだけなのですが、オハ50は普通に両台車とも施工。

で、オハフ50の機関車と連結する側は、汎用性を考えて従来どおりアーノルトカプラーのままにしておきます。

さらにもう一方のオハフ50の最後尾の台車は、KATOカプラーN JPのジャンパ線が付いていると不自然なので普通のカトーカプラーにしています。

もし機関車が両端ともカトーカプラーだったら、こちら側を連結させることになりますね。その場合最後尾にアーノルトカプラーが来てしまいますけど。