複々線レイアウトの電源供給にLANケーブルを使ってみる。(その3)

2024年07月17日 12時00分  月齢:11.5[十二日月] 潮汐:中潮

月齢:11.5[十二日月] 潮汐:中潮

2年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

線路側とパワーパック、どちらを先にやろうかなと思いましたが、線路側のほうが楽しそうなので後回しにして、まずはパワーパックを改造しちゃいます。

ケースをあけて、確認してみると…この隙間しかなさそう。パッと見たところ「そんな大きいの、絶対ムリ。入らないよっ!」てほどでもないけれど、入るかな…

おっ、縦置きだと普通に、横置きでもギチギチに押し込めば入りましたよ。手で支えなくても落ちないくらいのキツさで。

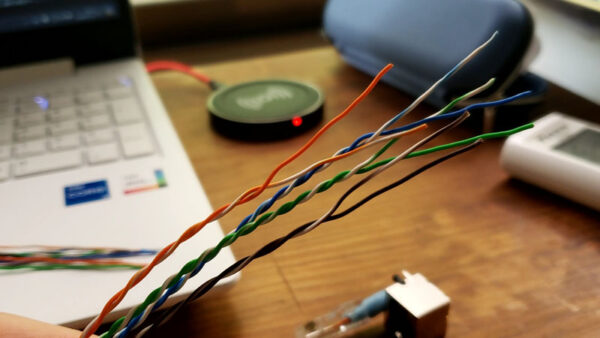

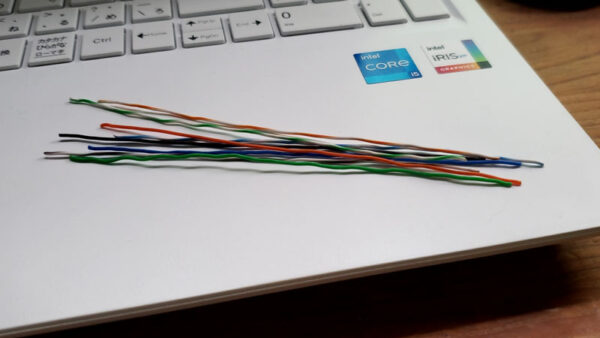

パワーパック内の配線は色分けした方がカッコイイかな(どうせ外からは見えないけど)と思って、LANケーブルをほぐしたものを用意してみました。ペアごとに撚りピッチが異なり、茶→橙→青→緑とだんだん撚りが強くなっています。考えた人エライ。

この撚りを戻してみたけれど…しかしこれは固い、固すぎる。まるで針金。いやまるでというか、被服の下は単線の銅線なので、正真正銘の被服付き針金。今回は使えません。

いつもの線を使うことにして、ケースを加工していきます。3mm→6mm→8mm→10mmと、少しずつドリルの径を大きくしていき、あとはやすりでギコギコ。

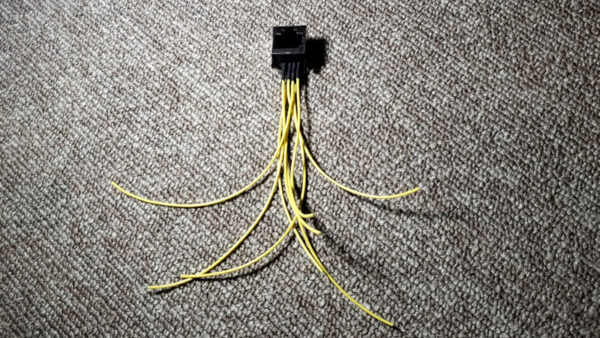

次は端子側の加工。電線をはんだ付けしていきます。ホイミスライムのできあがり。

ホイミスライムをケースの内側にはめこみ、2液性のエポキシ接着剤で周囲を固めて接着。表側からは瞬間接着剤を流し込んで化学的に固定してやりました。接着剤が固まったらRCA端子にはんだ付けしていきます。全部が黄色の線だから、慎重に…

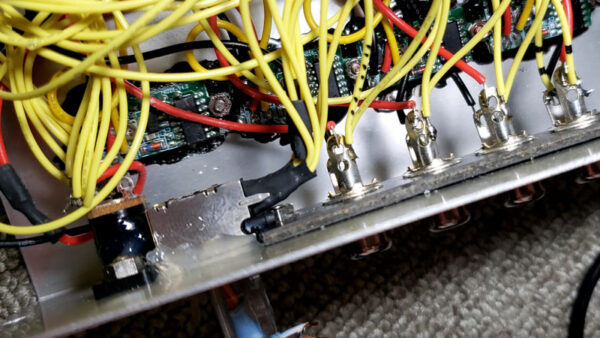

アルミの粉をエアブローで飛ばして、おかしな配線をしていないかテスターで確認。LANケーブルをほぐしたときの副産物、LANバクテリオファージ(?)を使って、1本1本導通確認していきます。

後付けだからここしか場所がなかったという理由はあるけれど、ユーザーインターフェイス的にはあまりよろしくないですね。電源プラグを差していると、LANケーブルの爪を押しにくい(押せないことはない)のです。まぁそれでもこの1本のLANケーブルで4系統の出力ができるというのはなかなかオシャレな気がしますよ。

自動加減速パワーパックの背面と比較すると、こんなに雰囲気・複雑さが異なります。

例えるなら…

自動加減速パワーパックが男の股間、4系統パワーパックが女の股間。いやぁホント下品な例えだと我ながら思う。思うけれど、このゴチャゴチャした端子を見たりいじったりしていると書かずにいられなかったのでした。ホント最低ですネ。

古い記事・新しい記事

- 古い記事 [2024年07月15日]

- ← 複々線レイアウトの電源供給にLANケーブルを使ってみる。(その2)

- 新しい記事 [2024年07月19日]

- → 複々線レイアウトの電源供給にLANケーブルを使ってみる。(その4)