[2021年版] チャレンジタッチのタブレット(チャレンジパッド)をAndroid化改造する。

2021年05月31日 12時00分  月齢:19.7[更待月] 潮汐:中潮

月齢:19.7[更待月] 潮汐:中潮

(最終更新日:2021年06月02日)

4年前に投稿 | できるかな | 2件のコメント

8分ぐらいで読めます。

進研ゼミの通信教育「チャレンジタッチ」タブレットの中身はAndroidなので、解約後に使い道がなければひと手間かけることで高性能ではないけれどタブレットとして再利用することができます。

もう5年以上前にいちどAndroid化をしたことはあったのですが、知人からの依頼でふたたび作業する機会がやってきました。が、セキュリティがきつくなって、どうも以前のように簡単にはいかないようなのです。先人の知恵を拝借しながらAndroid化することができたので、備忘録として手順をまとめておきますネ。

目標

- ブラウザによってウェブサイトの閲覧ができるようにする

- YouTubeを観ることができるようにする

- 一般的なファイル(MP4・PDFなど)が開けるようにする

これが達成できたら、当分はおもちゃとして使えるはず。ではさっそくやってみます。

とても参考にしたサイトは「【2020年最新版】進研ゼミチャレンジタッチをAndroid端末化する」です。ちょこちょこ引用させてもらいますね。

必要なもの

- チャレンジパッド(今回依頼されたのはチャレンジパッド2です。Android5だったのでたぶん。)

- Windows10 64bitパソコン(32bitでもいいのかもしれないけれど使えるのかわからない)

- USB mini-Bケーブル(端子の高さ3mm・幅7mm)

このUSBケーブルは最近あまり使われていないものなので、持っていない人多いかな。

チャレンジパッドの初期化

- ホームボタン(前面にある家マークのボタン)と電源ボタン(側面にある果物みたいなマークのボタン)を同時に押し続ける。

- 「システム復旧モードに入ります」と表示されたら、ホームボタンのみを押し続ける。

- 「工場出荷状態に戻しますか?」と出るので、音量の+キーを押して「はい」に合わせ、電源ボタンを押せば初期化される。

- 初期化が終わったら電源入れて「スタートまず最初に押そう」という表示を長押ししてつかみ、画面上の×に引きずり込んで消してしまう。

- ホーム中央下のボタンを押せば設定画面に入れるので、まずWi-Fiをオンにして、アクセスポイントに接続する。

- 「ディスプレイ」→「明るさのレベル」→「最大」、「スリープ」→「30分経過後」、「スクリーンセーバー」→「オフ」に設定しておく。

- 「タブレット情報」→「ビルドバージョン」を7回連打すると、開発者モードが開放されるので、戻って「開発者向けオプション」→「スリープモードにしない」、「USBデバッグ」→「ON」にする。

パソコン側の作業

「【2020年最新版】進研ゼミチャレンジタッチをAndroid端末化する」では、

3、Android Studioをインストールする

いきなり話が吹っ飛びすぎて、ここで断念して引き返す人もいるかもしれないが、基本市販のAndroidのようにはさせてくれないので、ここからAPKを手動でインストールしていくのが基本である。adbコマンドさえ使えるようになればいいので、Android Studioのインストールは全部適当にハイハイ言っていればよい。

https://developer.android.com/studio/install?hl=ja

インストールが完了したら、「コマンドプロンプト」を開いて、「adb」と打ってみて、コマンドガイドが出ればOK。

とあるのですが、このAndroid Studioがやたらと大容量で、英語だらけで、10年前のスペックのわがパソコンにはキツイので、別のソフトを入れてチャレンジパッドを操作することにしました。

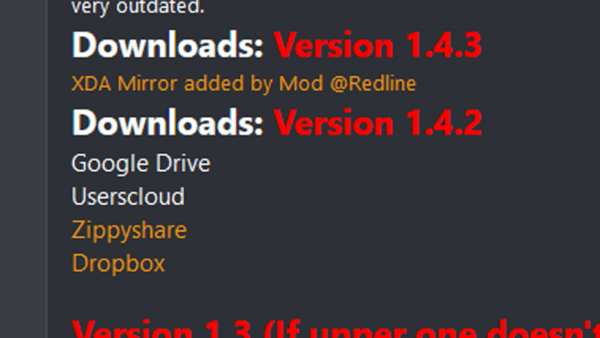

「ADB, Fastboot and Drivers - 15 seconds ADB Installer v1.4.3」というのを使います。

「XDA Mirror」の部分を押すとダウンロードされるので、その後セットアップを開始してください。「y」→「Enterキー」でどんどん進み、聞かれたことは全部肯定的に進んでいけばわけのわからないうちにインストール完了です。

パソコンとチャレンジパッドをつないでみる

USBケーブルでパソコンとチャレンジパッドをつないでみます。チャレンジパッド側の「USBオプション」を「メディアファイルを転送」「MTP転送」といったモードに変更しておきましょう。

次にパソコン側のコマンドプロンプトを立ち上げます。スタートメニューを右クリックしてから、「コマンドプロンプト(管理者)」をクリックします。するとユーザーアカウント制御(UAC)が表示されるので「はい」をクリックします。コマンドプロンプトが見当たらないときは、「Windowsマーク(田)」と「R」を同時に押し、出てきたダイアログ(「ファイル名を指定して実行」)に「cmd」と入力し、「Ctrl」+「Shift」キーを押しながら「OK」ボタンをクリックすればたぶんイケるはず。

コマンドプロンプトの黒い画面が起動したら、

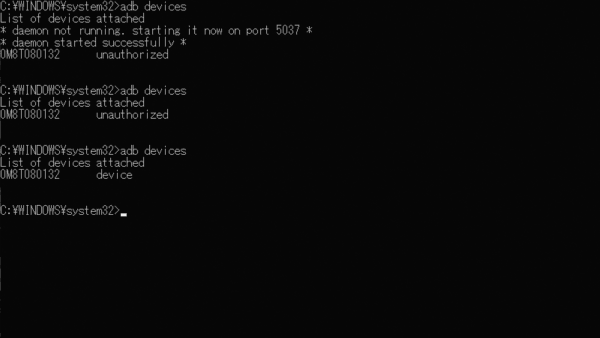

adb devices

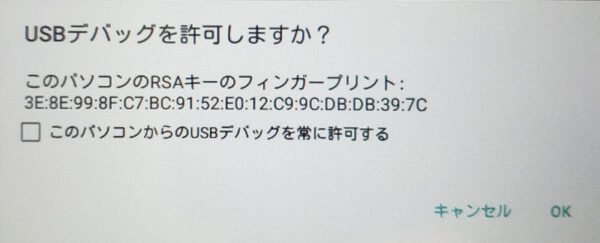

と入力しEnterを押します。ここで「unauthorized」と表示されてしまうときは、チャレンジパッドに

のようなダイアログが出ていると思うので、「このパソコンからのUSBデバッグを常に許可する」にチェックを入れて「OK」を押します。うまくいくと、3つ目のコマンドのように「********** device」と表示されるはずなので、これでチャレンジパッドがADBコマンドを受け付ける準備が完了です。

アプリのapkファイルを入れていく

まず、提供不明アプリをインストールできるように、コマンドプロンプトで下記のように入力します。コピーして貼り付けてEnter押したらいけるハズ。

adb shell content update --uri content://settings/secure --where 'name=\"install_non_market_apps\"' --bind value:i:1

エラーが出なければ、端末上何も変わってなくても、内部で提供元不明アプリの許可がされているようです。

エラーが出るならこちらを実行してください。(チャレンジパッド3ではこちらのコマンドのみ有効らしい。)

adb shell settings put secure install_non_market_apps 1

さっそく何かインストールしてみましょう。Firefox 88.1.4 for Androidをダウンロードします。一般的な設定ではたぶん「ダウンロード」というフォルダにダウンロードされるはずなので、その前提で解説しますね。

ダウンロードされたファイル名は「Firefox Browser fast private safe web browser_v88.1.4_apkpure.com.apk」でした。こんな長い名前はイヤなので、「ff.apk」にファイル名を変更してやりましょう。

これから次々とアプリを入れていくので、まずはダウンロードフォルダをカレントディレクトリにします。コマンドプロンプトには

C:\Users\**********>

と表示されていると思う(「**********」の部分はユーザーごとに異なる)ので、>に続いて

cd C:\Users\**********\Downloads

という感じで入力すると、

C:\Users\**********\Downloads>

となるはず。そこに続けて「adb install ff.apk」と入力します。

C:\Users\**********\Downloads>adb install ff.apk

パソコンとチャレンジパッドが正しくつながっていて、処理も順調だと、

C:\Users\**********\Downloads>adb install ff.apk

3657 KB/s (55645772 bytes in 14.857s)

pkg: /data/local/tmp/ch.apk

Success

みたいな表示が出て、「Success」が出たらそのアプリはインストール完了。

ホームランチャーのインストール

チャレンジパッドにFirefoxは入ったけれど、このままではアプリをホーム画面から起動できないのでなんだかなぁ…ということでホームランチャーアプリをインストールします。

いろいろ試した中からもっとも使いやすそうだった「Apex Launcher Classic」を入れてみましょう。ダウンロードが完了するとダウンロードフォルダに「Apex Launcher Classic_v3.4.5_apkpure.com.apk」というファイルがあると思うので、「ap.apk」に名前を変更します。コマンドプロンプトに「adb install ap.apk」と入力し、

C:\Users\**********\Downloads>adb install ap.apk

「Success」が出たら成功。このアプリをデフォルトのホーム画面にします。これで普通の感覚でホーム画面にアプリのショートカットを配置することができるようになりました。

その他のアプリのインストール

同様に、「入れたいアプリのapkファイルを検索」→「apkファイルのダウンロード」→「シンプルな名前にファイル名を変更」→「adb install **.apkコマンドでインストール」で次々と入れていきます。ときどき[INSTALL_FAILED_OLDER_SDK] というエラーが出るのですが、それはアプリのヴァージョンが新しすぎることが原因だと思うので、古いヴァージョンのものを探してインストールすればだいたい入ると思います。YouTubeアプリはインストールはできたのですが、起動するには「Google Play開発者サービス」が必要と言ってくるので探してインストールしたけれど結局起動させてもすぐに落ちるので使えないまま。YouTubeはFirefoxから観てもらうことにしました。再生はスムーズでとくに問題ありませんでした。アドオンで広告も消せるし、これはこれでいいかな。

- Apex Launcher Classic

- Firefox

以外に、

- Google Chrome

- Adobe Acrobat Reader

- VLC Player

- 気象庁レーダー

をインストールして作業を終了です。