複々線レイアウトの電源供給にLANケーブルを使ってみる。(その10)

2024年08月07日 12時00分  月齢:3.0[黄昏月] 潮汐:中潮

月齢:3.0[黄昏月] 潮汐:中潮

1年前に投稿 | 鉄道模型 | コメントはありません

2分ぐらいで読めます。

最後に、実際に複々線を組んでの走行テスト。

DD13・キハ47・キハ47-1000・キハ40という、複々線が似合わない面々に走り回ってもらいましょう。どうせなら長編成な豪華列車やジョイフルトレインフル動員すればいいものを…。

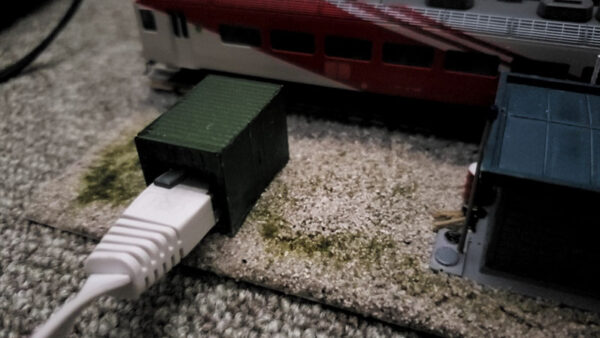

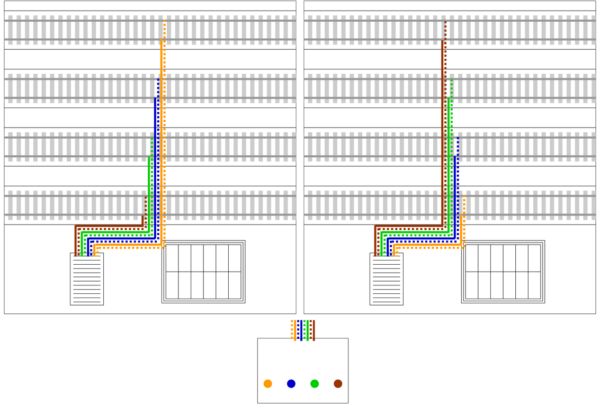

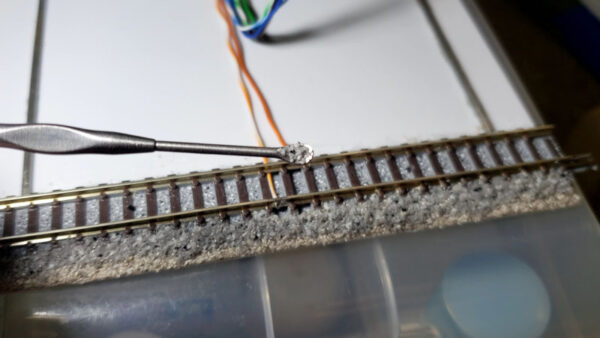

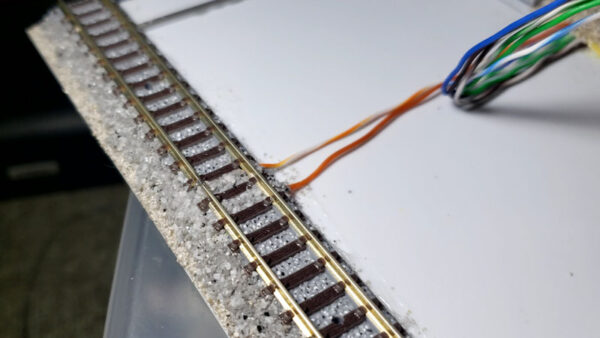

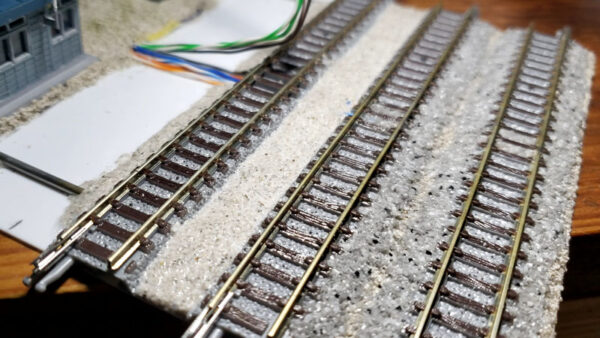

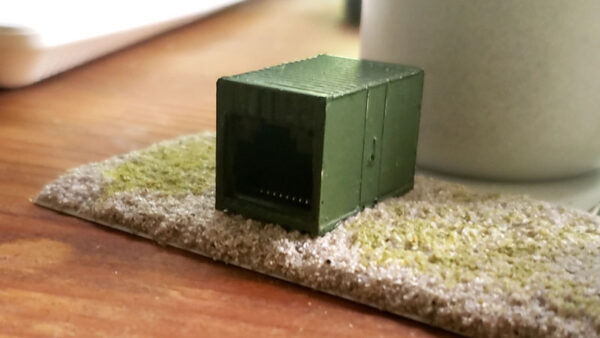

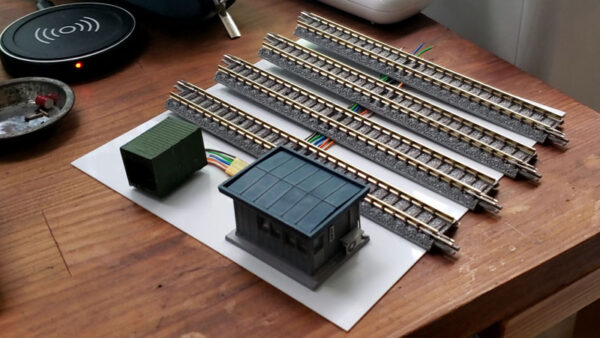

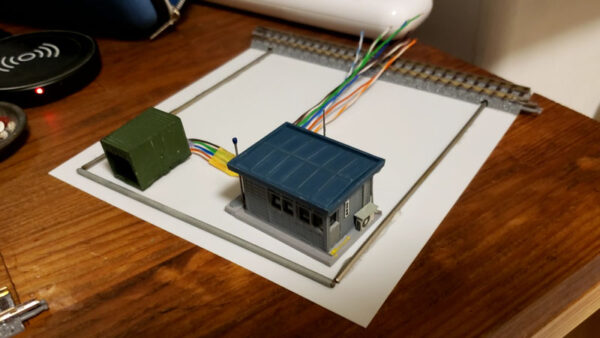

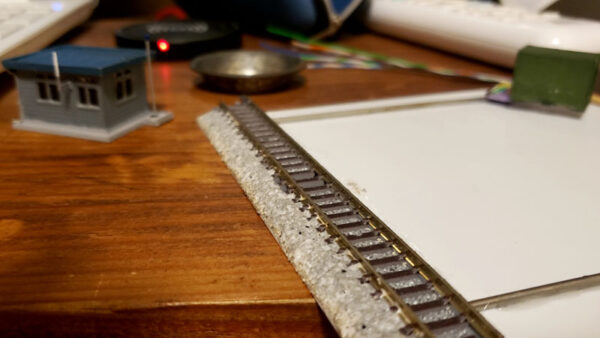

テストコースの全景はこんな感じ。C391-45緩和曲線を用いたシンプルな長円形。このフィーダーモジュールは電源供給だけでなく、複線間隔の維持にも役立ってくれています。

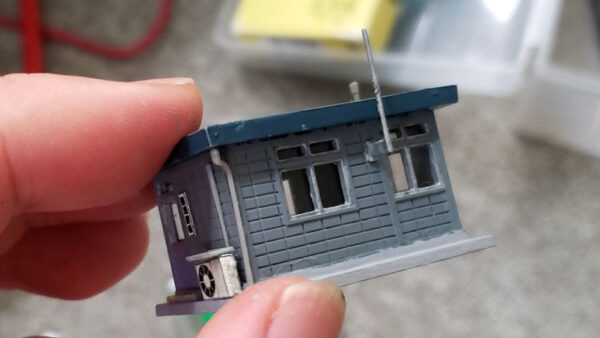

パワーパックは自作4系統高出力コントローラー「如意宝珠version2024」にRJ45ポートを追加した「如意宝珠version2024・改」です。

どの線もスムーズに走ってくれる…のですが。

いまいち、どのツマミを回したらどの線の制御ができるのか、慣れていないので迷ってしまいます。動力車3重連してみたらトランジスタの放熱でパワーパックの底面は暖かくなるけれど、ケーブルの温度は変わりません。

テストは順調です。モジュールを通過するときだけ、絨毯と違って固いので通過音が高音域を含んだ大きめの音になるのでした。机の上とかなら気にならないとは思うケド。

そして、新入り(街の破壊者)がやってきました。先輩はなぜか来なかった。

想定どおり、ネコパンチで脱線させてくれます。

だから長編成列車を使わなかったんです。ホントは、北斗星・トワイライト・はやぶさ・20系銀河とか、サロンエクスプレス東京&EF58・サロンカーなにわ&トワ色EF81・ユーロライナー&専用機・スーパーエクスプレスレインボー&専用機っていうのをやりたかったけれど…もうネコよ、ネコ。いつもコイツらジャマしに来るのよ。

腹いせに、この後思いっきり猫吸いしてやったわ。